義歯の作り方

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

義歯の作り方

掲載日: 2025/08/07

こんにちは、川村です。

今年の夏は異常に暑いですね。

先日、長岡花火を観に長岡(新潟県)まで行ってきました。

大迫力の花火・・・、特にフェニックスは圧巻でした。

話題は変わりますが、訪問診療の最近の症例で、短期間で義歯の紛失をしてしまい再度作製をしたことがありました。

ということで、義歯の話です。

義歯を作っていく時に必ず説明される項目の1つに、来院回数(期間)があります。

4回~5回かかりますよ、1か月半位かかりますよ、とか言われた記憶ありませんか?

義歯は直ぐには製作できません。

義歯を作っていくにはいくつかの工程が必要になります。

<前段階>

●歯を抜いた直後は、抜いた後の傷口が治っていません。

歯肉が盛り上がってきてからの型どりになります。

治っていない状態で型どりをしてしまうと、歯肉が治りきった時に形が変わっているので当たりが強くなったり、

隙間が空いたり、適合が悪くなることがあります。

<工程1(場合により2回)>

●型どり

歯医者で何か作る時(修復物、補綴物)に必ずすることがあります。

型を取ることです。

型を取って模型を作成しないと、製作することはできません。

義歯を作るのにも、もちろん型どりをします。

ただし、詰め物や被せ物を作る時の型どりとは、異なります。

歯肉、粘膜の型も取らなくてはいけません。

ですので、精密な型どりをする必要があります。

精密な型どりをする場合、工程が2回になります。

その場合は、個人専用のトレーを作製して、型どりします。

2回型どりする時、1回目と同じのことをしているように見えますが、実は、型どりの器具が違っています。

<工程2>

●咬合(かみあわせ)

型どりをして、上と下の模型が出来上がりました。

ここで重要なのは、どこで噛んでるのか? になります。

上下的な位置(高さ)、左右的な位置を再現しなくてはいけません。

そこで、噛み合わせを取るための装置を使って噛み合わせを取ります。

噛み合わせがずれてしまうといけないので、慎重に取っていきます。

何回か、開けて~、噛んで~と、言いながら噛み合わせを採っていきます。

<工程3>

●試適

完成一歩手前の状態です。

実際に、金属のバネや人工の歯を並べてきます。

もし、噛み合わせがずれていたりすれば、1つ前の工程に戻り再度噛み合わせをとることもあります。

鏡をみてもらい、問題ないようであれば終わりです。

細かな微調整は、完成してきてから行います。

<工程4>

●完成

義歯が出来上がりました。

バネの強さや噛み合わせの高さなど、微調整をしていきます。

義歯の完成までの工程は以上です。

各工程の間は、技工所に出して、技工士さんに作製してもらいます。

ですので、製作期間などがかかり、義歯完成まで時間がかかります。

しかし、これで終わりではありません。

何回かの義歯調整が必要です。

実際に食事をして噛んでみると痛いところや違和感がある所が出てくるかも知れません。

何回かの調整をしていき、使ってもらえる義歯にしていきます。

作った後も定期的に義歯のメインテナンス、調整をしていきます。

このように、義歯を作製し使えるようになるまで、いろいろな工程があります。

義歯を紛失してしまうと直ぐには作ることはできません。(例外を除く)

時間と費用がかかってしまいます。

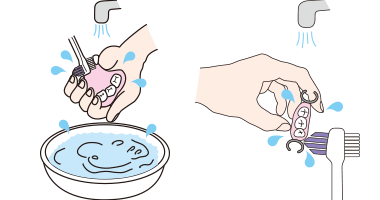

慣れて、問題なく使えるようになった義歯、大切に保管・管理してくださいね!