嚥下内視鏡検査について

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

嚥下内視鏡検査について

更新日: 2025/10/03

掲載日: 2025/10/02

こんにちは

歯科医師の法貴です

今回は嚥下内視鏡検査についてです。

VE検査は、嚥下内視鏡検査の略称です。

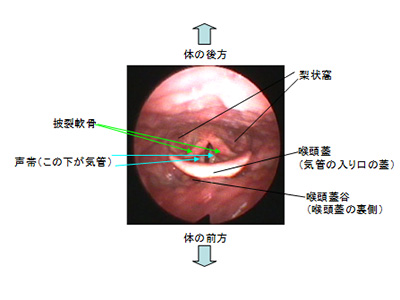

これは、食べ物や飲み物を飲み込むときの“のど(咽頭・喉頭あたり)の動きを、内視鏡を使って直接観察する医療検査です。

「嚥下」とは、「飲み込む」動作を指します。つまり、食べたり飲んだりしたものが口からのどを通って胃に入る過程です。

この過程に問題があると、むせたり、食べ物が気管に入ってしまうこと(誤嚥)などが起こる可能性があります。

VE検査は、こうした“飲み込みの異常”を調べる手段の一つです

どうやって行うか(検査の流れ)

内視鏡を挿入する

非常に細い“ファイバースコープ”という内視鏡を鼻の穴(鼻腔)からそっと入れて、のどの近くに到達させます。

このとき、多少の違和感はありますが、局所麻酔などで楽にする配慮がされることがあります。

飲み込む様子を観察する

内視鏡がのど近くに位置した状態で、少量の“着色したとろみ水”や“ゼリー”など、

飲みやすく安全性のあるものを口に含み、飲んでもらいます。

飲み込むとき、スコープ先端の視界が白くなって見えなくなる瞬間があります(「ホワイトアウト」現象)。

そのため、飲み込みそのものを直接見るのは難しいことがありますが、飲み込みの直前と直後の様子から、

飲み込むタイミングや飲んだ後の残り具合を判断します。

残り具合、誤嚥の有無などをチェック

飲んだ後にのどに食べ物や水が残っていないか(残留)、また気管に入りそうになっていないか(誤嚥傾向)を調べます。

さらに、のどの粘膜(表面)や声帯・喉頭(こうとう)の動きも観察します。

結果をもとに対策を考える

検査で得られた情報を使って、その人が安全に食事できる「食べ物の形(例えば固さやとろみなど)」や、

「飲むときの姿勢(頭の傾きなど)」を決めることがあります。

また、必要なら嚥下リハビリ(飲み込みを訓練する)を始める判断材料にします。

検査全体の所要時間は、だいたい 15~30分程度 が多いとされています。

VE検査の長所・メリット

X線(レントゲン)を使わないため、 放射線被曝がありません。

搬送(移動)が難しい患者さんの病室でも行える 携帯性 がある検査です。

実際の飲み物や食べ物に近い状態で飲んでもらえるので、「普段の飲み込み状態」に近い評価が得られやすいです。

注意点・限界・リスク

内視鏡を入れるため、鼻やのどを少し刺激して、出血や痛み・不快感を起こす可能性があります。

検査中に誤嚥が起こるリスクもわずかにあります(検査を安全に行うため、吸引器具などを準備しておく医療機関がほとんどです)

検査中は「ホワイトアウト」で飲み込みの瞬間の映像が見えないことがあるため、

飲み込みそのものを直接見ることができないという限界があります。

内視鏡を入れた状態と、普段何も挿入していない状態とでは多少の誤差が出る可能性があるため、

検査だけで結論を出すのではなく、普段の食事場面の観察も含めて総合的に判断されます。

当院も嚥下内視鏡検査の診療をしています。

何かお困りのことがあればご相談ください。