顎関節症について

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

顎関節症について

更新日: 2025/10/24

掲載日: 2025/10/23

こんにちは。歯科医師の秋田です。

10月前半は暑かったですが、ここ最近急に冷え込むようになりました。

季節の変わり目は歯だけでなく全身に不調をきたす可能性がありますので

気をつけてお過ごしください。

寒くなってくると強張りが出てくるのが人の常で、

口腔関連で増加するのは顎関節症ではないでしょうか。

今回は顎関節症についてお話しします。

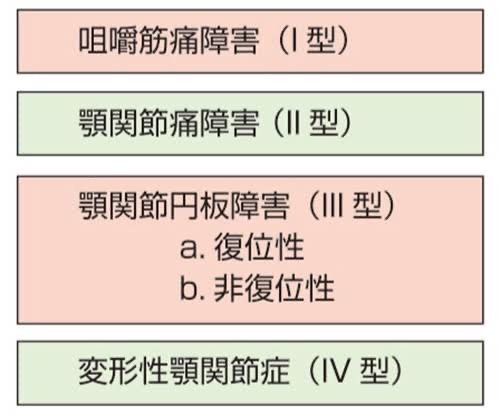

顎関節症は大きく4つに分類されます。

学術的でよくわからないですよね。

今回は簡単に代表的な症状、治療法について説明していきます。

まずⅠに該当される方は口を開けるのがしんどい、痛みを伴う方が該当します。

治療法としては積極的な介入はしませんが、

気になる方は痛み止めの処方で安静を図ります。

Ⅰの方は最も多いとされており、

近年では肩こりや頭痛との関連性も指摘されております。

また食いしばりによるものとの鑑別も必要で、

重症である場合は咀嚼筋腱腱膜過形成症と言う疾患に移行する可能性があり、

手術の適応となる場合もあります。

Ⅱに該当される方はⅠのような痛みを感じる他に顎の付け根(耳のやや前方)にも

痛みを伴う方になります。臨床的にはⅠやⅡへの治療法は相違ありませんが、

このⅡに分類される場合には柔らかいマウスピースを作製して顎関節の安静を図る事もあります。

Ⅲのa.bが自覚症状としてはわかりやすいと思います。

口を開けたら顎がカクカクと音がする方はaに分類されます。そんな時期もあったが、

最近は口が開く代わりにクシャッとあるいはメリメリと音がする様な気がする方はbに分類されます。

治療法は保存的(切らない治療)にする場合はⅠ.Ⅱ同様、痛み止めの処方、柔らかいマウスピースの作製をします。

硬いマウスピースを作製して噛み合わせを誘導する事で顎関節を安静に保つ事もあります。

臨床的にはここまで進行してしまうと可動化訓練も併用する必要があります。

具体的には当院で説明しますが、顎を一度前に誘導してから開口する。

それだけの訓練ですが、リラックス時にしていただくと有効です。

しかし、それでも改善しない場合はパンピングマニプレーションや関節腔洗浄療法、

関節鏡視下手術と言った外科療法が適応となる事もありますがその場合は近くの口腔外科に紹介する事になります。

Ⅳについては自覚症状はⅢbに類似していますし、診断をつけるためにもCT、MRI

を併用し診断をつけるため、当院で発覚する例は少ないです。

Ⅲbに準じた治療を進め改善がみられないため口腔外科に紹介して初めて診断がつく事が多いです。

以上のように一概に顎関節症と言えども多岐に渡る症状、

治療法がございますので気になる方はご相談頂けたらと幸いです。