歯を守るための力のコントロール ⑭

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

歯を守るための力のコントロール ⑭

2023/10/19

こんにちは、歯科医師の武田です。

「歯を守るための力のコントロール」について数回にわけて

お話しさせていただいております。

どうぞよろしくお願いします。

◆咬合診査材の再現性の考察

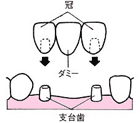

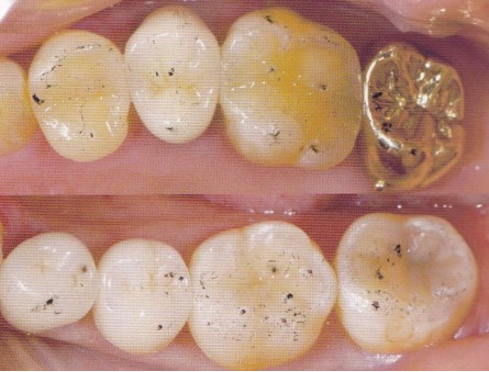

臨床において、歯冠補綴物あるいは有床補綴物を調整、装着する

症例は頻繁にあり、これら補綴物の調整あるいは装着操作において

咬頭嵌合位および偏心位の咬合調整を行う必要がある。

これらの咬合調整に用いられる咬合診査材で最も一般的に臨床使用

されているのは咬合紙である。

咬合診査あるいは咬合調整時、咬合紙の厚さがどの程度の時に良好な

診査あるいは調整結果を得られるか、粗な咬合診査あるいは咬合調整

にはある程度の厚さがあっても充分であるが、逆に精密な咬合診査

あるいは咬合調整は薄いものを用いねば目的を達成するには不充分である。

一般的に、咬合診査および咬合調整などに用いられる咬合紙は

薄ければ薄いほど良好な結果が得られると考えられている。

ヒトの歯根膜の高さに対する判別閾値に関して、

Siirilaらは30㎛、Trydeらは確実に認識する厚さは40㎛であると

報告している。

したがって、補綴物あるいは修復物などの装着による垂直的な

顎間距離の変化は30㎛以下となるように咬合調整を行わねばならない。

また、セメント合着すると咬頭嵌合位で数㎛は高い咬合状態となる。

以上のことより、患者の咬合診査あるいは咬合調整時、患者自身が

咬合紙の厚さを異常な介在物として感知することなく、かつ、

精密な咬合診査および咬合調整に必要な印記を得るには、

咬合紙の厚さが約30㎛以下である必要性を示している。

識別能においては、咬合紙を上下歯列間に介在させ、各歯の接触部位を

印記して行われるため、歯の接触点間の離開状態によっては、

咬合紙の厚さおよびにじみなどにより2点接触にもかかわらず、

1点接触とし咬合調整を行う識別エラーはしばしば起こり得る。

これは各種咬合紙の染色材および材質により相違が現れたと考えられる。

引張り強さにおいては、咬合診査および咬合調整は完全に平坦な面が

相互に接触している状態で行われるのではなく、上下顎歯の咬頭、

隆線および溝などが、嵌合している咬合接触状態で行われるので、

上下歯間に介在させた咬合紙は様々な方向に引っ張られると考えられる。

そのため、早期接触の咬合診査時に、上下顎歯の数カ所の早期接触の存在

により、強い早期接触部位に介在させた咬合紙が断裂し、印記されないか、

あるいは印記不良などが起こると考えられる。この現象防止のために、

咬合紙がある程度の引張り強さを保有していなければならない。

また繰り返し印記耐久回数に関しては6回以内とされている。

また空口時のタッピングポイントは咬頭嵌合位を中心とした半径0.4mm

の円内に分布するが、咬合紙を介在させると前方へと変位する。

咬合紙の介在が歯根膜の機械受容器やその他の口腔感覚受容器を刺激し

顎筋の反射機構に影響を与えタッピングポイントの変位が起こったと

推察される。一方、タッピングポイントがほとんど変位しない被験者は、

他の被験者と比較し、前歯部での被蓋関係が緊密であった。

これは、閉口位に近づくにつれ、上顎前歯によって下顎位が規制され

やすいため変位が少なくなったと推察される。

したがって、被蓋関係がそれほど緊密でない患者の咬合診査を行う際には

注意を要し、左右両側に介在させる方法をとれば、前方への変位量が

やや多くなるものの、側方への変位が抑えられ、またその時の

タッピングポイントのばらつきも小さくなり、臨床上有効である。

歯の健康、美しさを保つには、

定期的なクリーニングがとても大切です

ぜひタニダ歯科クリニックで定期健診を。

ご来院お待ちしております。