2022年7月:タニダ歯科医院ブログ

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

味覚

2022/07/29

歯科医師の川村です。

人間には、五感というものがあります。

五感とは、動物やヒトが外界を感知するための多種類の感覚機能のうち、古来の

分類による5種類、すなわち視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚を指します。

この五感という分類の仕方は、もともとは古代ギリシャのアリストテレスによる

分類に端を発しているようです。

今回はその中にある、味覚に関して書こうと思います。

<1> 味覚の種類

ヒトの味覚には、甘味、酸味、塩味、苦味、うま味の「五大基本味」があります。

その中でうま味に関しては、日本人が発見したと言われています。

昆布の煮汁からグルタミン酸を発見して「うま味」と名付け、特許登録されまし

た。

世界的にも「UMAMI」として知られています。

<2> 味覚を感じるところ

味覚という大役は、舌の表面の味蕾がその役の大部分を担っています。

味蕾の数は、乳児期には約1万個。頬の内側や唇にも味蕾が存在しています。

それに対して、成人になると7,500個ほどに減少してしまうと言われています。

赤ちゃんは大人よりも微妙な味の違いが感じやすい、ということになります。

ほんの少しの異物も体の中に入れないよう、赤ちゃんに備わった力なのかもしれ

ません。

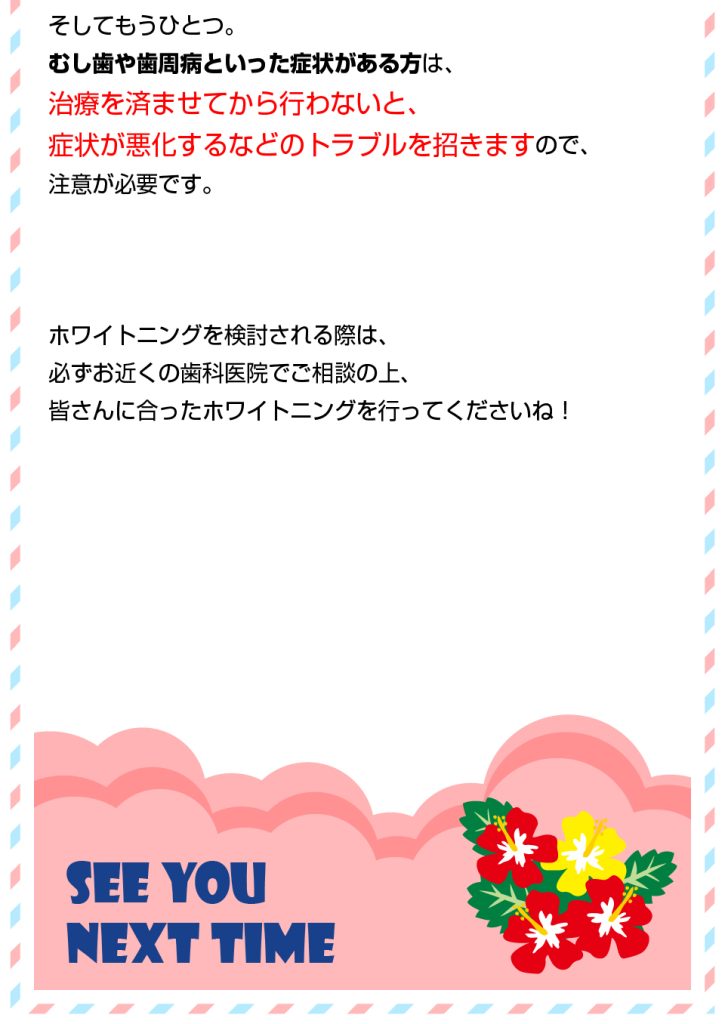

味蕾という組織は、舌の中にある舌乳頭と呼ばれる所に存在します。

口を大きく開けて舌を見てみます。

舌の表面、舌背があります。

舌には溝があり、細かい点があります。

この点は茸状乳頭、糸状乳頭です。

更に大口を開けて舌の奥をみますと、ドーム型の膨らみがみられます。

有郭乳頭で7から12個ぐらい並んでいます。

舌側縁の奥には一見ポリープのような凸凹があります。これが葉状乳頭です。

舌の中には、以上4つの乳頭が存在します。

ただ、その中で1つ、糸状乳頭には味蕾が存在しません。

<3> 味覚の働き

①食べ物の味を感じ、食欲を刺激する。

②食べ物の味を弁別し、危険なものを食べないようにする。

③唾液を分泌させる。

④消化液の分泌を促し、消化を促進する。

⑤生体に必要な成分を含んだ食べ物を選択して摂取することを助ける。

<4> 味覚が感じにくくなる

舌の前2/3:顔面神経(鼓索神経)

舌の後1/3:舌咽神経

軟口蓋:大錐体神経

という神経で支配されています。

つまり、これらの神経自身、あるいはこれらの神経の中枢になんらかの異常が生

じると味覚異常が生じ、味覚低下が認められることとなります。

また、ほとんどの味覚異常は末梢性で、味の伝達を行う味蕾の減少・萎縮、唾液

分泌の低下、さらには唾液中の非生理的物質が排泄され、それが異常な味物質と

して働くことにより生じます。

味覚異常の原因にはいくつかあります。

乳頭の萎縮・消失……生理的(加齢的)、貧血などによる

唾液分泌の低下……加齢、シェーグレン症候群などによる

唾液中の非生理物質の排泄

カンジダ症

医原性の味覚低下……がん治療(放射線、抗がん剤)により、唾液腺機能が障害さ

れ分泌低下、舌乳頭が萎縮することによる

亜鉛の不足……食物中の亜鉛と薬剤がキレートをつくり、亜鉛の吸収が障害され、

味蕾細胞の若返りが障害されることによる

降圧剤、トランキライザー、抗生物質、抗アレルギー剤等による薬剤の作用

歯周病

特発性、心因性

体感異常症(セネストパチー)

などがあり、様々な要因で起こります。

それぞれの原因に合わせて治療をする必要がありますので、気になることは一度

相談してみてください。

必要に応じて、専門医に紹介が必要な場合もあります。

清涼飲料水に入っている砂糖の量ってどれくらい?

2022/07/25

こんにちは。院長の谷田です。

最近は季節感が無くなり、夏の暑さが年々厳しくなっています。

そんな時どうしても清涼飲料水が飲みたくなるのも無理はありません。

でもちょっと待ってください。

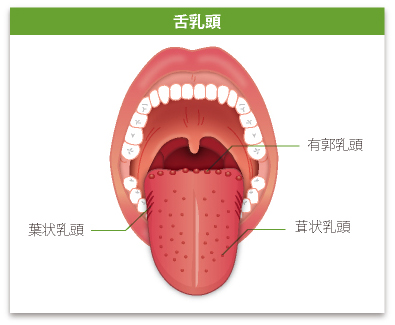

みなさんが飲んでいる清涼飲料水の中にどれくらいの砂糖が含まれているかご存知でしょうか。

写真をご覧くださればわかりますが、驚愕の砂糖の量です。

もし清涼飲料水を頻繁に飲んでいればどうなるかは安易に想像できますね。

もちろん虫歯になってしまいます。

水分補給は非常に重要ですが、特に歯がまだ未完成の20歳未満の子供たちは虫歯にも注意してください。

【お知らせ】

8月12日(金)・8月13日(土)・8月15日(月)夏季休診になります。

タニダ歯科医院

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1-10-5

TEL:0797-61-2000

URL:https://www.tanidashika.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CUn1zmeIAnWtEAE

「安全に美味しく④〜摂食・嚥下障害の評価〜」

2022/07/21

こんにちは。歯科医師の村重です。今年は例年に比べて梅雨が短く、

暑さの本番が前倒しでおとずれているのを強く感じます。

長い夏を乗り切るためにもしっかりと栄養を摂ることが大事ですね。

栄養を摂る、つまり「食べる」ということに関連して、

今回のブログは前回に引き続き摂食・嚥下障害についてです。

摂食・嚥下障害を疑ったときにまず行うのが、検査及びその結果に基づいた診断です。

理想的には、「嚥下造影検査(VF)」や「嚥下内視鏡検査(VE)」など、

機器による精密な検査にもとづく判定が行われるべきですが、

これらの検査を全ての対象者に行うのは困難です。

そんなときに有用になるのがスクリーニング検査になります。

スクリーニング検査とは、より多くの人を対象に比較的簡易的な検査を行い、

何らかの疑いがある人を絞り込む検査です。

摂食・嚥下障害のスクリーニング検査は、嚥下機能を

「反復唾液嚥下テスト」「改訂水飲みテスト」「フードテスト」により評価します。

これらの検査を行い、総合的に判断して、嚥下障害かどうかの診断を行います。

また、スクリーニング検査の前には面接を行い、既往歴や現在の症状、

食事時の様子や、食事時に困っていることなどをヒアリングし、診断に役立てていきます。

①反復唾液嚥下テスト

まず、嚥下障害が疑われたときに最初に行うのが、反復唾液嚥下テストです。

反復唾液嚥下テストは30秒の間に、唾液を何回飲み込めるのかを計測していきます。

飲み込めた回数が2回以下の場合、摂食嚥下障害の可能性が高くなります。

この試験で特に問題が見られなければ、次の段階で行われるのが、改訂水飲みテストです。

②改訂水飲みテスト

改訂水のみテストは少量(3mlほど)の冷水を口腔内に入れ、嚥下動作を2回行います。

“むせこみ”の有無や、嚥下動作に対する呼吸状態の変化、声の変化を確認します。

この試験で特に問題が見られなければ、次の段階で行われるのが、フードテストです。

③フードテスト

フードテストは茶さじ1杯(約4g)のプリンやゼリーなどの半固形物、

またはお粥や液状の食べ物を食べ、飲み込んだ後に、口の中に食物が残っていないか、

“むせこみ”がみられないか、呼吸の変化はないかなどを観察します。

④頸部聴診法

フードテストと併行して、頸部の聴診も行います(頸部聴診法)。

食べ物を飲み込む動作のとき、聴診器を使って、

首の部分で嚥下音が聞こえるかどうかを聴診します。

この検査では、飲み込む前後での呼吸の音の変化を確認しています。

その他にも、咬む力を調べるために行うガムテストや、

症状や嚥下が障害されていると思われる時期に必要な検査を組み合わせて行います。

次回は精密検査にあたる嚥下造影検査(VF)や嚥下内視鏡検査(VE)についてご紹介します。

高血圧と歯科治療

2022/07/14

血圧とは、

心臓から全身に送り出された血液が

血管の壁を押すときの圧力のことで、

心臓が縮んだり広がったりすることで発生します。

上の血圧は

心臓が縮んで血液を送り出した時の収縮期血圧で、

下の血圧は

心臓が広がった時の拡張期血圧のことを言います。

上の血圧が140mmHg以上、

又は下の血圧が90mmHg以上、

あるいはこれら両方を満たす場合に

高血圧と診断されます。

高血圧の方は、

歯科治療の進め方に注意が必要です。

問題となる要因は、

麻酔と抜歯という処置内容、

それと治療時の緊張感です。

麻酔について。

麻酔薬には、

血管収縮剤という成分が含まれており、

これが原因で血圧が上昇する可能性があります。

歯科用局所麻酔も打った直後は

血圧が一時的に上昇します。

高血圧の方でも、

薬でコントロールされておれば心配ないことがほとんどですが、

麻酔後の観察は欠かせません。

抜歯について。

上の血圧が160mmHgを超えると、

抜歯後に血が止まりにくいことがあります。

そのため、治療前には

安静時の血圧や服用薬を必ず確認し、

処置の前後と処置中の血圧を測定させていただく場合があります。

歯科治療の緊張感について。

歯科治療は精神的、肉体的にストレスのかかるものです。

普段の血圧が正常範囲内であっても、

病院などで医療関係者に囲まれると緊張してしまい、

内因性カテコラミンと呼ばれる物質が

副腎皮質から合成・分泌され、血圧の上昇、発汗、動悸などが起こります。

術中の声かけをしっかりさせていただくのは、

患者さま方の緊張をほぐす目的もあります。

血圧とは、

心臓から全身に送り出された血液が

血管の壁を押すときの圧力のことで、

心臓が縮んだり広がったりすることで発生します。

上の血圧は

心臓が縮んで血液を送り出した時の収縮期血圧で、

下の血圧は

心臓が広がった時の拡張期血圧のことを言います。

上の血圧が140mmHg以上、

又は下の血圧が90mmHg以上、

あるいはこれら両方を満たす場合に

高血圧と診断されます。

高血圧の方は、

歯科治療の進め方に注意が必要です。

問題となる要因は、

麻酔と抜歯という処置内容、

それと治療時の緊張感です。

麻酔について。

麻酔薬には、

血管収縮剤という成分が含まれており、

これが原因で血圧が上昇する可能性があります。

歯科用局所麻酔も打った直後は

血圧が一時的に上昇します。

高血圧の方でも、

薬でコントロールされておれば心配ないことがほとんどですが、

麻酔後の観察は欠かせません。

抜歯について。

上の血圧が160mmHgを超えると、

抜歯後に血が止まりにくいことがあります。

そのため、治療前には

安静時の血圧や服用薬を必ず確認し、

処置の前後と処置中の血圧を測定させていただく場合があります。

歯科治療の緊張感について。

歯科治療は精神的、肉体的にストレスのかかるものです。

普段の血圧が正常範囲内であっても、

病院などで医療関係者に囲まれると緊張してしまい、

内因性カテコラミンと呼ばれる物質が

副腎皮質から合成・分泌され、血圧の上昇、発汗、動悸などが起こります。

術中の声かけをしっかりさせていただくのは、

患者さま方の緊張をほぐす目的もあります。

今や国民病として

多くの方が罹患されている高血圧。

外来・訪問を問わず、

歯科の現場でもよく遭遇する病気であります。

皆さまが安心して治療を受けて頂けるように、

当日のお体の調子のチェックと

それに合わせた処置を進めていきます。

今や国民病として

多くの方が罹患されている高血圧。

外来・訪問を問わず、

歯科の現場でもよく遭遇する病気であります。

皆さまが安心して治療を受けて頂けるように、

当日のお体の調子のチェックと

それに合わせた処置を進めていきます。