お子様の歯を守るために-タニダ歯科医院|西宮・宝塚・三田の歯医者

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

お子様の歯を守るために

掲載日: 2025/12/11

歯科医師の上原です。2025年も残すところ20日になりましたね。

年末に向けて慌ただしくなる頃ですが、 寒さも本格化してまいりますので、どうぞお身体を大切にお過ごしください。

お子様の歯を生涯にわたって健康に保ちたい、これは全ての保護者の方の思いではないでしょうか。

乳歯はいずれ永久歯に生え変わるからとケアを怠ってしまうと、

後に生えてくる永久歯に深刻な影響を与えてしまうことがあります。

幼少期に口腔環境を整えておくこと、乳歯を健康に保つことは、お子様の将来の口腔環境でだけでなく、

健康な生活を送る上で極めて大切なことです。今回はお子様の口腔ケアについてお話しさせていただきます。

① 歯科医院でのお子様のケアの開始時期

最初の乳歯が生え始めた頃に、一度歯科医師に相談してみてはいかがでしょうか。

一般的に最初に生える乳歯は下の前歯で、生後6ヶ月から9ヶ月頃です。

この時期はちょうど離乳食が始まる頃で、それに伴い口腔内の環境も変化し始めるタイミングです。

この時期に歯科医師の診察を受けることは、保護者の方が専門家からこの時期特有の口腔ケアの方法やコツ、

日々のケアの疑問などについて個別指導を受けることができ、

またお子様にとっても歯医者さんは怖くない場所という経験を積むことで、

定期検診への抵抗をなくすことにつながります。そしてこの時期からフッ素塗布などのケアを受けることで

歯質を強化し、虫歯への抵抗力を高めることが可能になります。

Japanese children using an interdental brush at the dentist

② 通院間隔

お子様でも大人でも、専門家による口腔内のチェックを定期的に受けることは、

虫歯など口腔内に起こる異変を早期に発見し、最小限の治療で済ませることが可能になります。

特にお子様の場合、定期検診とフッ素塗布をセットで行うことで、予防効果は飛躍的に高まります。

フッ素塗布による虫歯予防の効果も永続的に得られるものではなく、

適切な間隔で繰り返すことが大切です。一般的にお子様の虫歯のリスクにより3ヶ月から6ヶ月に1回が望ましいと思います。

予防というのは一度で終わらせるのではなく、

継続していくことでより一層の効果が得られるものですから、定期的な通院を習慣づけることが大切です。

③ ご家庭での日常ケア

歯科医院での定期検診の効果を最大限に活かすためには、保護者の方によるご家庭でのケアも不可欠です。

幼少期には保護者の方が主体となって行う毎日の仕上げ磨きが最も基本的

かつ重要です。小学生の低学年頃まではお子様自身で完璧に歯を磨くことは不可能です。

最低でも1日1回、特に就寝前に丁寧に仕上げ磨きも習慣をつけることが極めて大切です。

併せて、糖分を含むお菓子やジュースを与える頻度やタイミングも管理も行いましょう。

だらだら食い、だらだら飲みを避けることがポイントです。

さいごに、保護者様自身の口腔ケアも、お子様の虫歯予防に繋がります。

虫歯は菌が大人から子供へうつる感染症です。保護者の方自身が口腔内を清潔に保ち、

菌の活動をコントロールすることでお子様への感染リスクの低減に繋がります。

お子様、保護者、歯科医院、3者がスクラムを組み、お子様の大切な歯の健康を保ちましょう。

静かな患者様

掲載日: 2025/12/04

こんにちは。訪問歯科医師の村山です。

タニダ歯科医院では施設への訪問だけではなく通院困難となられた方の居宅へも訪問しています。

これからお話しする内容は3年ほど前のこと。

私にとって印象に残る患者様です。

タニダ歯科医院の外来に通院しておられましたが病気の影響で通院が大変である、と在宅往診を希望され私が担当させて頂く事になりました。

季節は秋で風が冷たくなった頃、初回診療を迎えます。

ベッドで横になった男性と、付き添われる奥様へご挨拶と訪問診療のご説明、希望なさる事を伺いたいとお話しするのですが、

患者様であるはずの男性は口数少なく何も希望されません。

奥様から「病の影響か薬なのか、味がしないから、何も食べたくないと言う。食が細い。手足が冷たく辛いみたい。」と教えて頂きます。

歯は虫歯があるものの一切の治療は望まれず、虫歯が進行し痛みが出ない様に口腔ケアを継続することで同意下さいました。

それなのに、その後も訪問しますが挨拶だけであとは静かに目を閉じて受診なさり訪問診療を必要とされていない印象を受けます。

私の中で「身体が辛いにしても往診を面倒に思われている気がする…なぜ訪問を希望なさったのだろう。

ただ、どうしたら身体が少しでも楽に、また訪問歯科を受けて良かったと思ってもらえるか。」考えます。

奥様がヒントを下さり「洗面台で長く立って磨く事が苦痛みたい」と聞くと腰掛けや足元のヒーターのご提案、

ベッドサイドでもできるブラッシングのコツをお伝えする。

「何も食べたくない」と聞けばスープや葛湯はどうか、少し生姜を入れると温まる。とお話し。

唾液が少なくお口の乾燥が原因で味を感じにくい可能性もあり訪問の都度、ケアの後に唾液腺マッサージを行いました。

ある時、いつも通り立ち会いなさる奥様とお話ししながら私は患者様のマッサージを行っていました。

すると突然「妻には感謝しています。」とご本人様がおっしゃるのです。

大変小さいのですが久しぶりにお声を聞きました。

「先生が提案した事はだいたい取り入れてやってくれています。」との事。

「素敵な事をおっしゃるのですね。ところで私のご提案は嫌ではございませんでしたか?」の問いには「大丈夫」と頷かれるだけでした。

あまりにお声が小さく、奥様には会話が聞こえておらず、衛生士からはあとから何とおっしゃったのか聞かれるくらいでした。

診療中に少し強く奥様へ話される事もあり、失礼ながら「亭主関白で頑固な方」と思っていたのですがそんな方からの素敵な発言に驚きました。

体調の変動もあったのでしょうけれども、その日からは少しお気持ちを教えて下さるように、お声が聞けるようになりました。

患者様は医療の知識が十分ある方でしたので、ご自身のことや痛みや辛さの対策はご本人が一番よくわかっておられたでしょう。

「何をお考えになっているのか知りたい」という私や奥様の気持ちを察して下さったのか

ご自身のことを話して、少し心を開いて下さったのかと、今では理解しています。

歯科がいない時でも奥様との会話時間が増えたようで「今までなら”言わなくてもわかるだろう”と思っていたのでしょうけど、

最近はどうしてほしいとか本人がしゃべるようになったんです。」と奥様がこそっと教えて下さり、療養を見守られる奥様の笑顔も印象的でした。

年末の最終診療日、私は衛生士と整列し「本日で年内は最終となります。どうぞ温かくお過ごし下さい。良いお年をお迎えください。」とご挨拶。

「皆さんもね。また来年。」私達皆に聞こえるお声で、初めて少し笑顔をみせてくださいました。

10日後、患者様は旅立たれました。

総診療回数は10回ほどだったのですが私にとって濃く温かい時間を過ごすものでした。

毎年この時期にはこの患者様を思い出します。

保険でできる白いつめもの「CR(コンポジットレジン)」とは?

掲載日: 2025/12/02

こんにちは。院長の谷田です。

12月は古くから「師走」と呼ばれますが、

これはお坊さんが走り回るほど忙しくなることが

由来のひとつとされています。

年末に向けて公私の予定も重なり、

私たちも何かと慌ただしく感じる季節です。

忙しい合間を縫って、

「今年のうちにむし歯を治しておきたい」

と考えている方も多いのではないでしょうか。

実は、むし歯治療において

見た目を損なわず、

歯の負担も小さく済む方法があります。

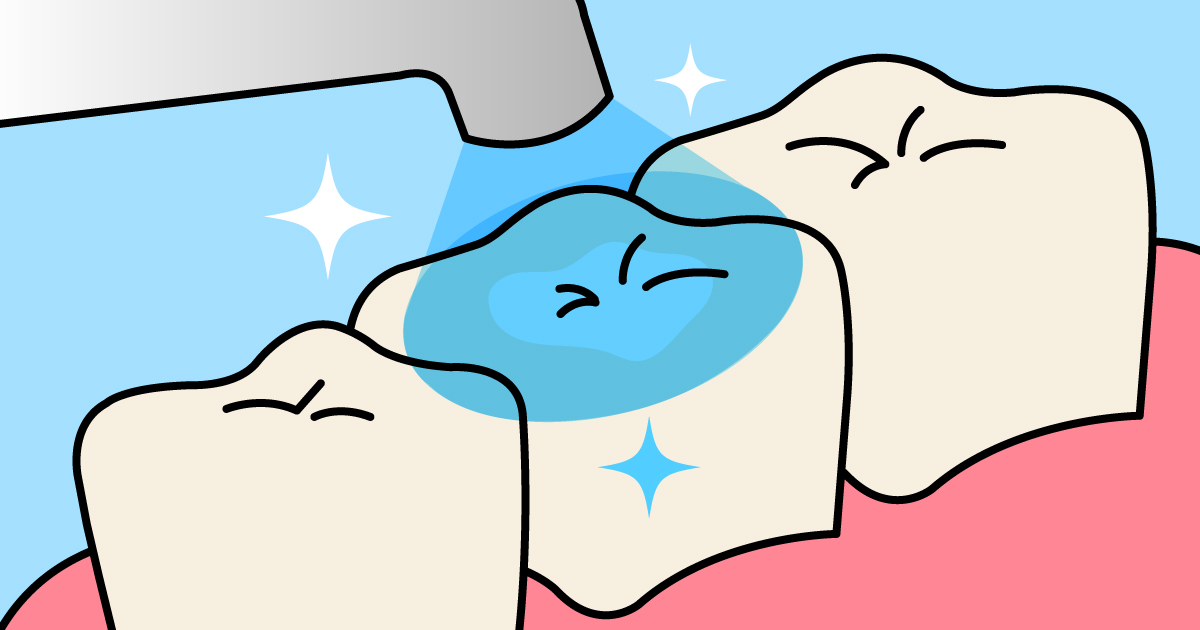

◆白くて自然!

CR(コンポジットレジン)とは

むし歯は治したいけれど、

「治療のあとが目立ってしまうのはちょっと…」

と気にされる方は少なくありません。

このようなお悩みに応えるのが、

自然な見た目に仕上がる

「CR(コンポジットレジン)」

というつめものです。

CRは歯科治療用の白いプラスチック素材で、

保険診療でも広く用いられています。

最初はやわらかいペースト状ですが、

むし歯を削った部分につめて

特殊な光を当てると固まり、

歯にぴったりとなじんでいきます。

主に小さなむし歯や

前歯のむし歯の治療に使用され、

治療のあとがほとんど目立たないのが特徴です。

◆見た目だけじゃない!

歯の健康を守るCRの魅力

CRは「白くて自然な色合い」という点が

注目されがちですが、

実はそれ以上に大きなメリットがあります。

それは

「健康な歯をできるだけ削らずに残せる」

という点です。

例えば、金属のつめものの場合は、

外れないようにするために健康な部分も

ある程度削る必要があります。

一方で、CRは歯に直接接着するため、

むし歯の部分だけを削って

つめることが可能です。

一度削った歯は元には戻らないため、

削る量を抑えることで歯の強度を保ち、

寿命を延ばすことにもつながります。

そのほかに、歯の型取りが不要で

その日のうちに治療が完了できる手軽さも、

CRの嬉しいメリットです。

◆知っておきたいCRの注意点

短時間で治せて見た目もきれいなCRですが、

いくつか注意したい点もあります。

まず、金属やセラミックに比べると

強度が劣るため、大きなむし歯の治療や

強い力がかかる部位にはあまり適していません。

また、水分を吸収する性質があるため、

長く使っているうちに少しずつ変色や

段差が生じることがあります。

こうした特性と個々の歯の状態や

かみ合わせなどをもとに、

CRが適しているかを判断していきます。

◆最適な治療法をご案内します

CRは多くのメリットを持つ治療法ですが、

むし歯の大きさや部位によっては、

より強度のあるつめもの(金属・セラミック)が

適している場合もあります。

当院では、それぞれのつめものの

利点と欠点を丁寧にご説明し、

患者さんのご希望も伺いながら、

最適な治療法を一緒に考えていきます。

つめものについて気になることがあれば、

どうぞお気軽にご相談ください。

タニダ歯科医院

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1-10-5

TEL:0797-61-2000

URL:https://www.tanidashika.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CUn1zmeIAnWtEAE

健康管理について

更新日: 2025/12/06

掲載日: 2025/11/27

こんにちは。歯科医師の井畑です。

皆様は普段よりお口のみならず全身の健康管理に気をつけて、

生活なさっているでしょうか。 今回は健康管理についてお話します。

健康管理とは「疾病を予防し、健康を保持・増進するという目的を 達成するための1つのプロセス」であり、

それには疾病がないときの健康の保持・増進と、 疾病発症後の健康破綻からの回復という2つの側面があります。

・セルフケアとプロフェッショナルケア 自らの健康を個々人が守る(セルフケア)事ができれば

それに越したことはありませんが、個人の努力だけでは困難な場合も多く、

自身が居住する自治体や地域集団の手助けも必要であり

ヘルスプロモーション(健康増進)という考え方もあります。

この過程においては専門的立場からの支援(プロフェッショナルケア)が欠かせません。

・地域での生涯を通じた健康管理

1.健康の自己管理(セルフケア、セルフコントロール)

2.家庭における健康管理(家族による生活環境のコントロール)

3.集団の健康管理

(学校保健活動、母子保健教室等、学童・生徒の健康の把握、

定期健康診断等成人病検診または職場での定期健康診断等、 老人の健康づくり等)

・健康管理の専門職 医療がかつての治療のみに偏っていた時代ではなく、

予防的なものからリハビリテーション、福祉までを含む 包括的なものへと移ってきており、

そのために様々な保健医療関係の専門家が 一定の専門的教育や訓練を受け、

それぞれの免許、身分を社会的に与えられ、 一定の保健医療制度のもとで包括的な健康管理を行うようになりました。

また社会的にハンディをもつ障がい者や高齢者にも注目するようになり、 福祉関連職種との連携も大切になってきました。

・健康教育と健康相談 健康教育とは、個人と集団が健康を保持・増進し、

あるいは回復することを学び、 健康に対する価値意識を高めていく過程です。

それには健康な生活が営まれるように様々な健康に関する知識を与え、 問題に着目させ、

健康を指向して行動するように働きかけることであり、 健康管理活動の主要な一分野となります。

すなわち健康教育とは人々の知識、態度、行動に対する働きかけであると同時に、

健康教育は人間教育であるとも言えるでしょう。

そして健康相談では、健康に関する不安や疑問などについて助言・指導し、 それを解決することを目的としています。

文字にすると「健康でいること」が大変なことに感じられるかもしれませんが、

大切なのはいかに疾病を予防し生活するか。

気になる事は健康診断の受診はもちろん、健康相談や知識を増やすために講演等にも興味を持つ。

病が起これば適切に対応する。これらが基本的な健康に対する営みです。

気になる事を放置せず積極的な健康行動を起こしてみましょう。