こんなことまで全部見える!レントゲンでわかること-タニダ歯科医院|西宮・宝塚・三田の歯医者

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

顎関節症について

更新日: 2025/10/24

掲載日: 2025/10/23

こんにちは。歯科医師の秋田です。

10月前半は暑かったですが、ここ最近急に冷え込むようになりました。

季節の変わり目は歯だけでなく全身に不調をきたす可能性がありますので

気をつけてお過ごしください。

寒くなってくると強張りが出てくるのが人の常で、

口腔関連で増加するのは顎関節症ではないでしょうか。

今回は顎関節症についてお話しします。

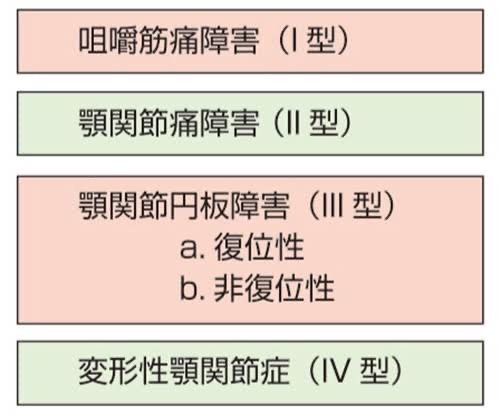

顎関節症は大きく4つに分類されます。

学術的でよくわからないですよね。

今回は簡単に代表的な症状、治療法について説明していきます。

まずⅠに該当される方は口を開けるのがしんどい、痛みを伴う方が該当します。

治療法としては積極的な介入はしませんが、

気になる方は痛み止めの処方で安静を図ります。

Ⅰの方は最も多いとされており、

近年では肩こりや頭痛との関連性も指摘されております。

また食いしばりによるものとの鑑別も必要で、

重症である場合は咀嚼筋腱腱膜過形成症と言う疾患に移行する可能性があり、

手術の適応となる場合もあります。

Ⅱに該当される方はⅠのような痛みを感じる他に顎の付け根(耳のやや前方)にも

痛みを伴う方になります。臨床的にはⅠやⅡへの治療法は相違ありませんが、

このⅡに分類される場合には柔らかいマウスピースを作製して顎関節の安静を図る事もあります。

Ⅲのa.bが自覚症状としてはわかりやすいと思います。

口を開けたら顎がカクカクと音がする方はaに分類されます。そんな時期もあったが、

最近は口が開く代わりにクシャッとあるいはメリメリと音がする様な気がする方はbに分類されます。

治療法は保存的(切らない治療)にする場合はⅠ.Ⅱ同様、痛み止めの処方、柔らかいマウスピースの作製をします。

硬いマウスピースを作製して噛み合わせを誘導する事で顎関節を安静に保つ事もあります。

臨床的にはここまで進行してしまうと可動化訓練も併用する必要があります。

具体的には当院で説明しますが、顎を一度前に誘導してから開口する。

それだけの訓練ですが、リラックス時にしていただくと有効です。

しかし、それでも改善しない場合はパンピングマニプレーションや関節腔洗浄療法、

関節鏡視下手術と言った外科療法が適応となる事もありますがその場合は近くの口腔外科に紹介する事になります。

Ⅳについては自覚症状はⅢbに類似していますし、診断をつけるためにもCT、MRI

を併用し診断をつけるため、当院で発覚する例は少ないです。

Ⅲbに準じた治療を進め改善がみられないため口腔外科に紹介して初めて診断がつく事が多いです。

以上のように一概に顎関節症と言えども多岐に渡る症状、

治療法がございますので気になる方はご相談頂けたらと幸いです。

当院自慢のインプラント治療

掲載日: 2025/10/20

こんにちは。院長の谷田です。

10月13日はスポーツの日でしたね。

過ごしやすい気候の秋はスポーツを楽しむ方も多いかもしれません。

スポーツで力を発揮する上でも、しっかり噛みしめることができる健康な歯が重要です。

うまく噛めない、歯に痛みがあるといった場合にはどうぞお早めにご来院ください。

当院では、噛む力をしっかり取り戻す治療のひとつとして、インプラント治療にも力を入れています。

すべての手術はインプラント担当の歯科衛生士、経験豊富な院長、ベテランの担当医による「チーム医療」で実施。

また、CTデータに基づいたシミュレーションとガイドを活用しています。複数の目で慎重にチェックしながら、安全で精密な治療を提供いたします。

こうした体制により、当院のインプラント成功率は99.5%超えです。

噛める喜びを取り戻したい方は、ぜひ一度ご相談ください。”

【医院からのお知らせ】

昼休み無しで、1日を通して診療しています。

タニダ歯科医院

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1-10-5

TEL:0797-61-2000

URL:https://www.tanidashika.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CUn1zmeIAnWtEAE

入れ歯について⑥

掲載日: 2025/10/16

入れ歯について⑥

こんにちは。訪問歯科医師阿部です。食欲の秋、皆様お食事を楽しんでいらっしゃいますでしょうか?

入れ歯をお使いの高齢者の方々にとって、入れ歯を安定させることはしっかり食べるためにとても重要です。

入れ歯の安定が悪く、痛い、外れてしまう、噛みにくい…そのようなときに、CMでおなじみの入れ歯安定剤を使ったことがある方も多いと思います。

今回は、そんな入れ歯安定剤について説明したいと思います。

●入れ歯安定剤とは

入れ歯安定剤とは、入れ歯があごに合わなくなって、口の中でガタガタする時に、

入れ歯を安定させたり、歯茎のいたみや不快感を一時的に軽減したりするための補助製品です。

あくまでも補助製品ですので、入れ歯が合わない、安定しないときは、まずは歯科できちんと入れ歯を修理.調整して、

お口に合った状態に改善してもらうことが大切です。

●入れ歯安定剤の種類

入れ歯安定剤には、主に、クリームタイプ、粉末タイプ、テープタイプ、クッションタイプの4種類があります。

① クリームタイプチューブから絞り出して入れ歯に塗ります。クリーム状で柔らかく伸ばしやすい材料です。粘着力が大きく長持ちするので人気です。

粘着力が強いので、使用後の口の中に残ったクリームの除去に、時間がかかります。

② 粉末タイプ入れ歯の裏面に均一にふりかけて使います。口の中の水分が粉末に混ざることで粘着力が出ます。

薄く塗布することができるので、入れ歯と歯茎の適合にほとんど影響を与えず、使用時に違和感が少ない材料です。

粘着力はやや劣るものの、使用後取り除くのが比較的簡単です。

③ テープタイプ水に湿らせて義歯内面に貼って使用します。つけ外しが簡単で、携帯に便利です。

④ クッションタイプゴム状のクッションで、義歯床と粘膜の隙間を埋めて固定します。

他の3つの材料と比べて汚れにくい一方で、吸着力が強く外しにくい面もあります。

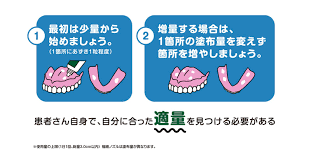

●入れ歯安定剤の使いかた

①入れ歯と口腔内をきれいにする …安定剤がしっかり付着するために必要です。

②適量を使用する …分厚くなってかみあわせがわるくなることも。薄く均一に塗布することが大切です。

③入れ歯の装着 …入れ歯を装着したら、しっかり咬む、手で押さえるなどしてしっかり圧をかけ密着させることが重要です。

④定期的に取り替える …使用後は入れ歯を洗浄し、残った安定剤は取り除きましょう。

基本的に、入れ歯安定剤は応急処置として一時的に使用するものです。

入れ歯に不具合が生じたものの、すぐに歯科受診できない場合や、歯科医師に使用を勧められた場合に限り、活用するようにしてください。

安定剤を長く使い続けると、かみ合わせが悪くなったりあごの骨が痩せたりすることもあります。

使用はあくまでも一時的にとどめ、早めに歯科で入れ歯の修理、調整を受けましょう。