タニダ歯科医院について

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

歯周病について

2024/07/25

こんにちは。歯科医師の柏谷です。

前回までは虫歯について書かせてもらいました。

今回は歯周病について書かせていただきます。

歯周病とは

歯周病とは歯の周り(歯茎、骨、セメント質、歯根膜)に

炎症が起こる病気です。

歯周病は8割の人がかかってると言われています。

虫歯と違い症状がないことが多いです。

症状が出た時には歯を抜くしかない状況になることがあります。

今は虫歯で抜歯することより歯周病で抜歯する場合の方が多いです。

歯周病の原因

歯周病の原因はほとんどが磨き残し(プラーク)です。

プラークという細菌が歯と歯茎の間に集まり細菌が

増えていくことで起こります。始めは歯茎が赤くなったり、

歯磨きをしたら出血するのは初期の症状です。

この状態のことを歯肉炎と言います。

そして、プラークを放っておくと歯石になっていきます。

歯石をためておくとさらにプラークがたまっていき

歯と歯茎の間の溝(歯周ポケット)が深くなり、

歯周病がひどくなっていきます。

歯周病がひどくなると歯が揺れてきたり、

歯が揺れて痛みが出たり、最悪の場合抜け落ちることもあります。

歯周病の予防

歯周病の予防は生活習慣の改善と歯磨きです。

生活習慣との関係は次回書かせていただきます。

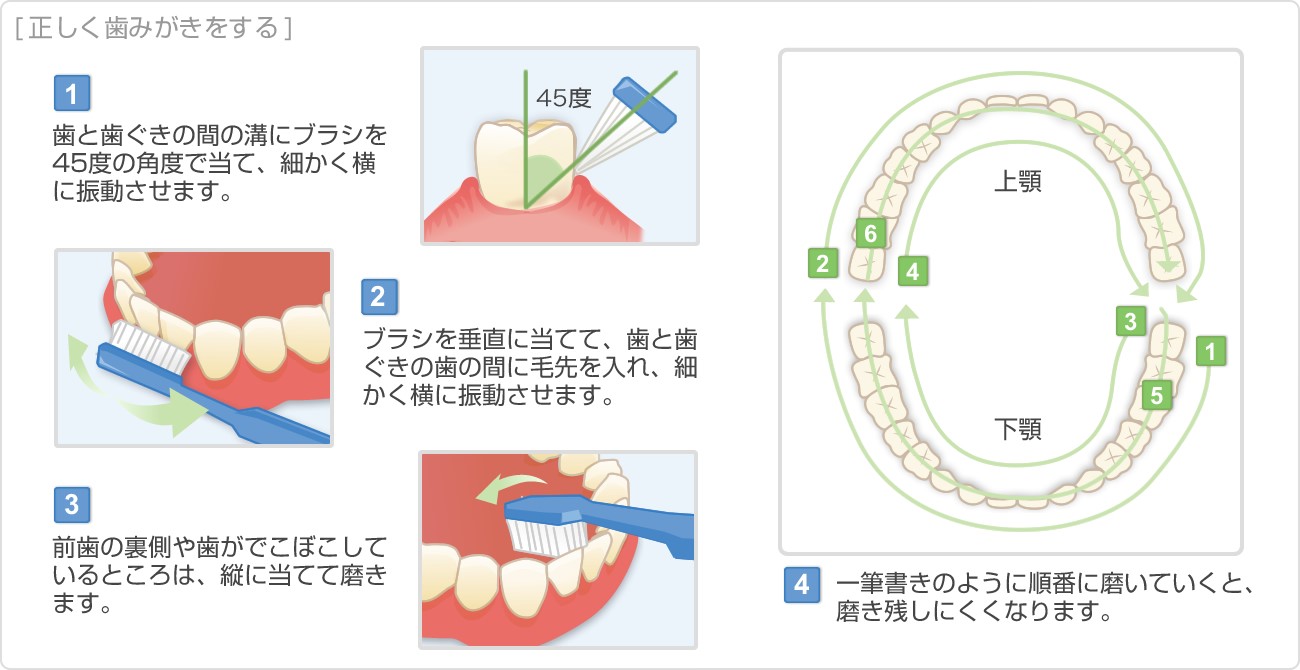

歯磨きのやり方のコツについて今回書かせてもらいます。

まず握り方はペンを握る様に持つ方がいいです。

なぜならその方が細かい動かし方ができるからです。

細かく動かして、強く当てる必要はないので優しく磨いてください。

歯ブラシを当てる場所は歯と歯茎の間に当ててください。

磨く順番を決めてもらうのもいいです。

なるべく一筆書きできるようにしたら磨き残しを忘れる場所が

減るのでいいです。歯ブラシは毛先が細く、

ヘッドが小さいものを選んでください。毛先が広がってきたり、

広がらなくても弾力が落ちてくるので1ヶ月に1回は

新しいのに変えてください。歯磨き粉は今は市販のものも

良くなってるものが増えてます。歯周病が気になる方は

箱に歯周病予防と書いてあるのがいいと思います。

歯磨き粉を付ける量は少なくていいです。

多かったら口の中がすぐに泡でいっぱいになり、

歯磨きする時間が短くなるので少しでいいと思います。

歯ブラシでは届かないところが誰にでもあるのでフロスも

併用して使ってください。

それでも磨けないところがあるので歯科医院に行って検診、

クリーニングに行くことをおすすめします。

子供は仕上げ磨きされることをおすすめします。

その後が大事

2024/07/19

こんにちは。院長の谷田です。

学生の皆さんは、そろそろ夏休みを迎えるころでしょうか。

長期休暇などで時間に余裕があるうちに、歯科医院でお口の状態をチェックしておくのがおすすめです。

健康なお口で、笑顔いっぱいの夏休みを過ごせるといいですね。

さて、皆さんご自分の歯を大切にされているとは思いますが、それでも時には、むし歯や歯周病、事故や怪我などで歯を失ってしまうことがあります。

当院ではそういった方へ、自分の歯と変わりない噛み心地を実現するインプラント治療を行っております。

インプラントは人工のチタンでできたネジを歯の根っこの代わりに顎の骨に埋め込み、その上に被せ物を装着するというものです。

当院では専任のスタッフがチームを組み、インプラントのスペシャルチームで担当します。

それゆえ当院のインプラントの成功率は99.3%以上!

この数字は誇らしいものですが、同時にプレッシャーでもあります。

そのため確かな技術力を維持するために、インプラント治療が終わった後は必ず担当ドクターで、CT上で術後の検討会をしています。

こうした地道な努力の積み重ねが次に繋がり、高いインプラントの成功率を誇っているのです。

今後も一人でも多くの方を笑顔にできるよう、日々研鑽に励んでまいります。

【医院からのお知らせ】

昼休み無しの通しで診療しております。ご利用ください。

タニダ歯科医院

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1-10-5

TEL:0797-61-2000

URL:https://www.tanidashika.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CUn1zmeIAnWtEAE

顎関節脱臼

2024/07/18

こんにちは、川村です。

暑くなってきて、毎日大変ですね

最近、訪問診療で顎が外れたとの急患があり、

診療することがありました。ですので、

そこまで頻度が多いわけではないですが、顎関節について

(少し難しいですが)です。

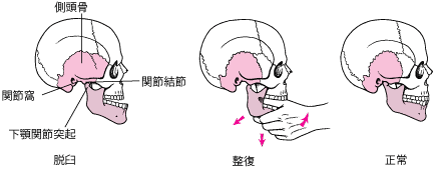

- 顎関節脱臼とは。

下顎頭と呼ばれる顎の関節は、口を大きく開くと関節結節を超えて

前方に動きます。

口を閉じるときはこの逆の動きになりますが、

前方に移動した下顎頭が関節結節に引っかかって動かなくなり、

通常収まるべき下顎窩と呼ばれるくぼみに戻らなく

なってしまった状態です。

一度脱臼を起こすと再発しやすく、

何度も脱臼してしまう場合は特に習慣性顎関節脱臼

と呼びます。

- 顎関節脱臼の原因

原因は、様々な物があります。

口の開けすぎ、骨の変形、靱帯や筋肉の緩み、

加齢や寝たきりによる筋力低下・・・など

下の顎は、靱帯につながれて引っ張られています。

靭帯が緩むと普通は伸びない部分まで伸びてしまいます

よって、靱帯が緩む高齢者が顎が外れやすくなります。

- 顎関節脱臼の症状

口が開いたまま閉じられない、食事が出来ない、

うまく話せない、などの症状が出ます。

- 顎関節脱臼の治療法

・手術しない方法

顎を元の位置に戻す整復と、

顎が外れにくくするために固定をします。

下顎頭を牽引し,顎を整復します。

口と顎を完全にリラックスさせるよう患者に指示します。

頭部を固定し、頭部を動かさず、ヘッドレストに

しっかりと固定するよう患者に指示します。

まず、顎の後部にしっかりと持続的な

下向きの力を加えて、母指で下顎頭を下げます。

安定した力を加えます。

同時に下顎骨前方に逆方向の上向きの力を加えます。

(すなわち、顎先を上方に揺り動かす)

その後,この牽引力を維持しながら、脱臼した側

(または脱臼が両側性の場合は両側)に後方への力を加え,

下顎頭を整復します。

(すなわち、下顎骨を正常な位置に押し戻す)

・手術をする方法

顎を動きにくくする手術

頬骨突起形成法、障害物移植・埋入法、瘢痕硬縮法 など

顎が簡単に戻るようにする手術

関節結節削除術、関節頭削除術 など

- その後

大きく開けないようにしてもらう

あくびをするときは、顎の下に握りこぶしを当てて、

大開口しないようにしてもらう

顎が外れた後はしばらく外れやすくなります。

靭帯が伸びてしまっているため、口を開かないように

固めていくことが必要です。

帽子で顎を固定する(オトガイ帽)、

包帯を巻いて口が開かないようにする、ネジを

顎の間に固定して、そこにゴムをつけて

固定するなどの方法があります。

2週間から1ヶ月程度大きく開けないようにすると

顎は外れにくくなりますが、それでも

顎が外れてしまう場合は「習慣性顎関節脱臼」となり、

更なる治療を検討します。

このような感じです。

頻度はそこまで多くはありませんが、

特に高齢者の方は起こりやすいので、

もしなってしまったら、早く診てもらってください。

ブラキシズム(歯ぎしり食いしばり)について

2024/07/11

こんにちは。歯科医師の村重です。

梅雨入りしてからというもの、雨空と猛暑が交互にやってきて

身体には厳しいですが、皆さんもなんとか乗り切っていきましょう。

さて、皆さんは朝起きたときになんとなく顎が疲れていたり、

日中ふとしたときに歯を食いしばっていることに

気づいたことはありませんか?

そういった症状に心当たりがある場合、

ブラキシズム(歯ぎしりや食いしばり)を行なっているかもしれません。

歯ぎしり(ブラキシズム)とは、

上下の歯が非機能的な接触を生じている状態を言います。

寝ている時に起こる場合と、目覚めている時に起こる場合とにより、

睡眠時ブラキシズムと覚醒時ブラキシズムとに分けられます。

また、ブラキシズムは下顎の運動を伴う

グラインディング(いわゆる歯ぎしり)とタッピング、

一定の下顎位で行われるクレンチング(食いしばり)とに

分類することができます。

睡眠時ブラキシズムは基本的には中枢性の問題であり、

睡眠関連疾患と考えられています。

一方、覚醒時ブラキシズムは、様々な条件に伴って

獲得された習癖であると考えられています。

以下にそれぞれの治療法について説明します。

①睡眠時ブラキシズム 睡眠時ブラキシズムに関連する

因子は患者個々で異なるため、

現時点では確実にブラキシズムを抑制できる単一の治療法はありません。

ストレス、飲酒、喫煙、服薬、睡眠障害等の関与が疑われれば、

ストレスマネージメント、飲酒や喫煙に対する指導、

服薬の変更や中止などで抑制できる可能性があります。

これらは口腔の健康のみならず全身管理の面からも

まず行われるべきことです。

代表的な治療法として以下のものがあります。

スプリント療法:スタビリゼーション型スプリントを用いた

スプリント療法が、短期的にブラキシズムを抑制することが

報告されています。ただし、全ての患者に対して

有効であるわけではないこと、また有効であっても

これらの効果は短期的なものであり、長期間スプリントを

使用しているとブラキシズム・レベルは元に戻ることが

示されています。しかし、スプリントには歯や歯冠修復物を

ブラキシズムから保護することができるという利点があり、

スプリントによって睡眠中に生じる顎関節への負荷を

軽減できる可能性もあります。

薬物療法:薬物に関しては、筋弛緩剤である

ジアゼパムやメトカルバモール、

高血圧の治療に用いられるクロニジン、

ベンゾジアゼピン系のクロナゼパムなどにブラキシズム抑制効果が

あることが示されていますが、薬物依存、

副作用などの問題があり長期的には使用できません。

②覚醒時ブラキシズム 覚醒時ブラキシズムは、

咀嚼や会話などの機能時以外に観察されます。

覚醒時ブラキシズムについても、ストレスなど様々な因子が

関連してくる可能性がありますが、

睡眠時ブラキシズムと異なり、

無意識で行われるものばかりではなく、

意識的に行われる場合もあります。

いずれにせよブラキシズムが強い力を伴う場合や、

弱くても長時間持続すれば顎口腔系に対して

様々な為害作用を及ぼす可能性があります。

覚醒時ブラキシズムについては、覚醒時の現象で様々な

条件に伴って獲得された習癖と考えられるため、

理論的には患者指導により是正が可能です。

ブラキシズムは知覚過敏や、歯の破折や被せ物の脱離、

顎関節症に至るまで様々な症状の原因となります。

歯ぎしりの自覚があったり、

指摘されたことのある方は気軽にご相談下さい。