タニダ歯科医院について

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

くじらの歯(タニダブログ)

掲載日: 2026/02/19

こんにちは。歯科医師の西田です。

毎日寒いですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?

私の趣味は車なのですが、年末に友人と和歌山県太地町のくじらの博物館までツーリングに行ってきました。

全国的にも珍しいクジラショーを観賞できたり、クジラの餌やり体験ができたり、かなり満足度の高い施設でした。

至近距離でクジラの歯を観察しましたが、興味を持ったのでちょっと調べてみました。

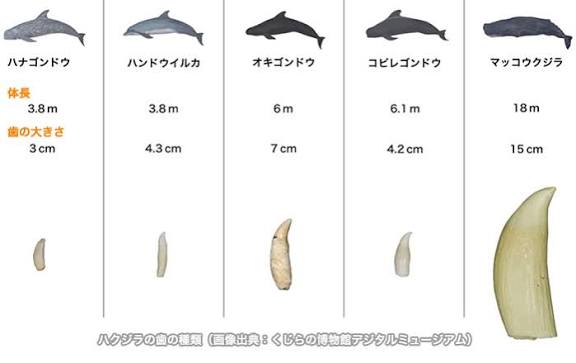

①クジラにはハクジラとヒゲクジラの2種類がある。

クジラは、口の構造によって、大きく2つに分けられます。

1つは、シロナガスクジラやザトウクジラのようなヒゲクジラです。

ヒゲクジラは、口の中に歯がないかわりに、歯ぐきが変化してできた、クジラヒゲというものがあります。

このクジラヒゲで、体長数センチの小さなプランクトンをこしとって食べます。

ヒゲクジラのご先祖様の体は小さかったのですが、海の中にいるプランクトンをたくさん食べて、だんだん体が大きくなっていきました。

なので現在のヒゲクジラは、シロナガスクジラのように大きな体のものが多いのです。

もう1つは、マッコウクジラのように、口の中に歯を持ったハクジラです。

歯はほとんどがとがった犬歯状になっていて、魚やイカを食べています。

ハクジラの仲間は、ヒゲクジラに比べると体が小さくて、群れで暮らしていることが多いです。

②ハクジラとヒトの歯の違い

ハクジラの歯は、私たちの歯とは形も役割も大きく異なります。

ほとんどのハクジラの歯は、獲物を捕らえて逃がさないようにするための、鋭く尖った円錐形をしています。

これは、人間のように食べ物を噛み切ったり、すり潰したりするためではありません。

ハクジラの多くは、捕らえた獲物をそのまま丸呑みにするため、歯の主な役割は捕獲と保持に特化しているのです。

そのため、前歯や奥歯といった区別がなく、ほとんど同じ形の歯が並んでいる「同形歯性」という特徴があります。

さらに、ハクジラの歯の多くは、人間のように乳歯から永久歯に生え変わることがない「一生歯性(いっせいしせい)」です。

一度生えた歯を生涯にわたって使い続けるため、歯を観察することでそのクジラの年齢を推定することも可能です。

歯を輪切りにすると木の年輪のような模様が見られ、ここから年齢を推定することもできます。

歯は捕食の道具としてだけでなく、時にはオス同士の闘争に使われることもあり、ハクジラたちの生態において非常に重要な器官と言えるでしょう。

③クジラの歯は買える?

現在、クジラの歯の国際取引は、ワシントン条約(CITES)によって厳しく規制されています。

マッコウクジラは絶滅のおそれがある種として附属書Ⅰに掲載されており、商業目的の国際取引は原則として禁止されています。

日本国内での取引については、ワシントン条約の規制前に合法的に国内に入ってきたものや、特別な許可を得たものに限り、

「国際希少野生動植物種登録票」が添付された上で取引されることがあります。

かつては象牙の代替品として「鯨歯(げいし)」と呼ばれ、印鑑や根付などの工芸品に利用されていましたが、現在はその入手が非常に困難になっています。

合法的な手続きを経ていないものを売買することは法律で禁止されているため、

購入を検討する際は、その品物が正規のルートで取引されているものか、細心の注意を払う必要があります。

詳しくは環境省のウェブサイトなどで確認することができます。

クジラのお話、いかがだったでしょうか?興味のある方は、是非現地まで足を運んでみて下さいね。

長時間のスマホで顎関節症に!? お口のトラブルを招く「TCH(歯列接触癖)」とは

掲載日: 2026/02/03

こんにちは。院長の谷田です。

2月1日は「テレビ放送記念日」です。

これは、1953年2月1日に日本で初めて

テレビの本放送が始まったことに由来しています。

かつてはテレビが家庭の中心でしたが、

現代では若い世代を中心に、

テレビを見る時間が減り、

スマートフォンを使う時間が増えています。

このように生活の中心になりつつある

スマートフォンですが、

使い方によってはお口の健康に

悪影響を与えることがあります。

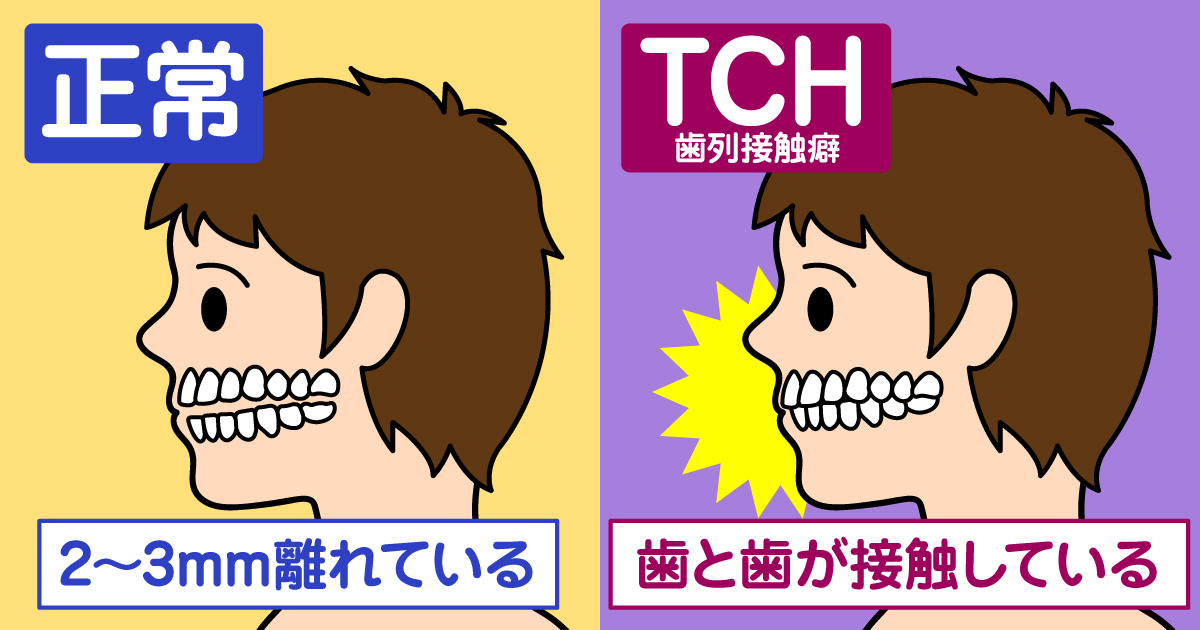

◆知らないうちに続けている

「TCH(歯列接触癖)」とは

パソコン作業に集中しているときや

スマートフォンを見ているとき、

無意識に上下の歯が

触れていることはありませんか。

「それの何がダメなの?」

と思うかもしれませんが、

この状態が習慣化すると

歯やあごの関節に

少しずつ負担がかかることがあります。

意外と知られていませんが、

上下の歯が接触する時間は、

食事や会話を含めても1日に20分以内で、

それ以外の時間は、2~3mmほど離れているのが

正常な状態です。

これとは反対に、

何もしていないときでも

無意識に歯が触れ続けてしまう状態を、

「TCH(歯列接触癖)」

といいます。

「ちょっと触れているだけ」

のつもりでも、

その状態が長く続くと

歯やあごの関節が十分に休まらず、

ダメージが蓄積していきます。

その結果、かみ合わせの違和感や顎関節症、

歯の破折(割れ・欠け)、知覚過敏、

歯周病の悪化といった

お口トラブルの原因になってしまうのです。

◆スマホ使用時は要注意!

意識的に「歯を離す」習慣を

TCHは仕事や趣味に集中しているときや、

下を向いた姿勢のときに起こりやすくなります。

パソコンやスマートフォンを

長時間使う機会の多い現代では、

誰にでも起こり得るクセといえるでしょう。

さらに、過度にストレスが溜まっているときにも、

無意識に歯を噛みしめる時間が

増えるといわれています。

もし、心当たりがある場合は、

気づいたタイミングで意識的に

歯を離す習慣づけを行うことが大切です。

よく目にする場所に

「歯を離す」と書いたメモを貼っておくと、

クセに気づきやすくなります。

さらに、

「深呼吸して肩の力を抜く」

「座る姿勢を整える」

など日常生活でできる工夫も効果的です。

◆簡単チェックで早めの対策!

気になる症状は相談を

TCHは無意識に起こるクセの一種なので、

まずは自分にそのクセがあるかどうかを

知ることが改善の第一歩です。

以下のセルフチェックを試してみましょう。

STEP1.姿勢を正して正面を向く

STEP2.唇を軽く閉じる(力は入れない)

STEP3.その状態で上下の歯を軽く離してみる

この時、

「口元に違和感がある」

もしくは

「5分以上維持するのがつらい・できそうにない」

と感じたら、TCHの疑いがあります。

なかなかクセが直らない、

あるいはすでに歯やあごに何らかの症状や

違和感がある場合は、早めに歯科医院で相談しましょう。

タニダ歯科医院

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1-10-5

TEL:0797-61-2000

URL:https://www.tanidashika.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CUn1zmeIAnWtEAE