タニダ歯科医院について

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

口唇ヘルペスについて

掲載日: 2026/01/22

こんにちは。

訪問歯科医師阿部です。

皆さん、「口唇ヘルペス」をご存じですか?

今回は、意外と経験者の多い「口唇ヘルペス」についてお話したいと思います。

●口唇ヘルペスとは?

単純ヘルペスウィルスが原因でくちびるやその周りにできる

小さな水ぶくれのことで、風邪などで具合の悪いときや

ストレスが溜まって疲れているときなど、体が弱っているときに

できやすいため、通称「熱の華」「風邪の華」とも言われます。

成人の半数以上の人が、子供のうちに感染しているといわれています。

感染力が強いため、ウイルスを持った人との接触や、ウイルスの付いた食器や

タオルを使うことでも感染します。また、一度感染するとその後ずっと

体内に潜伏して、免疫力が落ちた時などに繰り返し発症します。

●どんな症状?

約半数の人で、水ぶくれができる前に、くちびるやその周りに軽いかゆみや

違和感(ピリピリ、チクチクした感じ)が現れます。

やがて赤く腫れてきて、その部位に小さな水ぶくれが寄せ集まってできてきます。

水ぶくれはただれのようになることもありますが、通常はかさぶたになり、

1~2週間で治っていきます。よく起こる部位はくちびるですが、

鼻の周りや頬などにできることもあります。

時に頻繁に(年に数回など)再発することがあります。

●対処・予防法は?

初めて発症したときは、自己判断をせずに医療機関(皮膚科、内科、歯科など)を受診しましょう。

特に初めての発症の際には、症状が重症になることがあります。

口唇ヘルペスの治療には、抗ウイルス薬とよばれる種類の外用薬(塗り薬)や

内服薬などが用いられます。

抗ウイルス薬は、ウイルスの増殖を抑制し、症状を抑えるのに役立ちます。

症状が現れたらできるだけ速い段階で治療を開始するのが望ましいです。

また、抗ウイルス薬には、過去に口唇ヘルペスの診断を受けたことがある人が、

再発時に限って使うことのできる市販薬もあります。

ちなみに、一般的な口内炎(アフタ性口内炎)の治療によく用いられる

ステロイド軟膏は、免疫を抑える作用があるので、かえって症状を悪化させる恐れがあります。

また、口唇ヘルペスの水ぶくれの中にはたくさんのウイルスが詰まっているので

患部を触ったり破ったりしないように気を付けましょう。

患部に触れたときには手を洗いましょう。

ストレスや発熱、風邪、過労、日焼けなどで体力や抵抗力が下がった時に

再発することが多いため、日頃から適切に休養を取り、規則正しい生活、

バランスの良い食生活を心がけることが予防につながります。

インプラント治療について

更新日: 2026/01/10

掲載日: 2026/01/08

こんにちは。歯科医師の毛利です。

今回は、歯を失った際の治療法のひとつである

「インプラント治療」についてお話しします。

歯を失ってしまった場合、そのまま放置してしまうと、

噛み合わせの乱れや周囲の歯への負担など、さまざまな悪影響が生じることがあります。

その結果、残っている歯の寿命が短くなってしまうケースも少なくありません。

歯を失ったときの主な治療法には、

「インプラント」「ブリッジ」「入れ歯」の3つがあります。

それぞれに特徴がありますが、近年は

「しっかり噛めて、長く快適に使える治療法」として、

インプラントを選ばれる方が増えています。

今回は、これらの治療法の違いと、

インプラントのメリットについて分かりやすくご紹介します。

「インプラント治療について」

インプラントは、あごの骨に人工歯根を埋め込み、

その上に人工歯を装着する治療法です。

* 天然歯に近い噛み心地と見た目

* 周囲の健康な歯を削らない

* しっかり固定され、違和感が少ない

といった点が大きな特徴です。

適切なメンテナンスと定期的な歯科検診を行うことで、10年以上、

場合によっては20年以上使用できるとされています。

ただし、歯周病(インプラント周囲炎)や噛み合わせの不具合、

セルフケア不足があると、寿命が短くなることがあります。

「ブリッジ治療について」

ブリッジは、失った歯の両隣の歯を削り、

支えとして人工歯を固定する治療法です。

* 固定式で装着時の違和感が少ない

* 比較的短期間で治療が可能

* 条件により保険診療が可能

といったメリットがありますが、

寿命は一般的に7〜10年程度といわれています。

両隣の健康な歯を削る必要があるため、

将来的にその歯の寿命を縮めてしまう可能性があります。

また、支えとなる歯がむし歯や歯周病になると、ブ

リッジ全体の作り直しが必要になる場合もあるため、

定期的なメンテナンスが重要です。

「入れ歯(義歯)について」

入れ歯は、取り外し式の人工歯で、部分入れ歯や総入れ歯があります。

* 外科手術が不要

* 保険診療が可能な場合が多い

* 身体的・経済的負担を抑えやすい

といった特徴があります。

寿命は一般的に4〜7年程度とされており、

使用しているうちにあごの骨や歯ぐきの形が変化するため、

定期的な調整や作り替えが必要になります。

また、着脱式のため違和感が出やすかったり、

バネをかける歯に負担がかかることもあります。

インプラントが多くの患者様に選ばれている理由として、

次の点が挙げられます。

* 自分の歯のようにしっかり噛める

* 周囲の健康な歯を守れる

* 見た目が自然で審美性が高い

* 噛む刺激が骨に伝わり、顎の骨が痩せにくい

* 適切なケアで長期間使用できる

初期費用はかかりますが、作り替えが少なく、

長期的に見ると満足度の高い治療法といえるでしょう。

「当院のインプラント治療について」

ひとくちにインプラントといっても、

世界中には100〜200種類以上のメーカーが存在するといわれています。

安心で正確な治療を行うためには、歯科医師の技術に加え、

信頼性の高いメーカーの製品を選ぶことが重要です。

当院では、世界トップレベルのシェアと信頼性を誇る

ノーベルバイオケア社(Nobel Biocare)のインプラントを採用しています。

また、当院では執刀医を中心としたチーム医療によるインプラント手術を行っており、

専門的な知識と技術を持つ複数のスタッフが連携して治療にあたります。

これにより、スムーズで正確な治療が可能となり、

患者さまの負担軽減と高い安全性につながっています。

治療前には、お口の中の診査やCT撮影を行い、

患者様一人ひとりに合わせた治療計画をご説明します。

治療期間や費用についても、事前に分かりやすくお伝えします。

インプラント治療を行うかどうかは、その場でご判断いただく必要はありません。

歯を失ったことでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

原因はそこじゃない?「歯の痛み」の意外な落とし穴

掲載日: 2026/01/07

あけましておめでとうございます。院長の谷田です。

1月から、本格的な受験シーズンが始まりますね。

試験に臨む際は、焦らずにまず落ち着いて

問題を読み解くことが大切です。

これは歯科でも同じで、

痛い歯をやみくもに治療するのではなく、

まずは慌てずに原因を突き止めることが

重要です。

◆「この歯が痛い!」だけでは

治療できない?

歯医者に行ったとき、

「痛いのはこの歯だ、と伝えたのに

すぐに治療に入らず検査が続いた」

という経験はないでしょうか。

一刻も早く痛みから解放されたいのに、

レントゲンを撮られたり、

別の歯をチェックされたりすると、

もどかしさを感じてしまうかもしれません。

しかし、歯科医がすぐに治療に入らないのには、

明確な理由があります。

歯科診療の中で、

患者さんが「痛い」と感じる場所と、

実際にトラブルのある場所が一致しないのは

決して珍しいことではないからです。

特に、神経に達した深いむし歯で痛みが激しい場合は、

その発信源を特定するのが非常に難しくなります。

歯は一度削ってしまうと元には戻せないため、

このようなケースではより慎重な判断が必要となるのです。

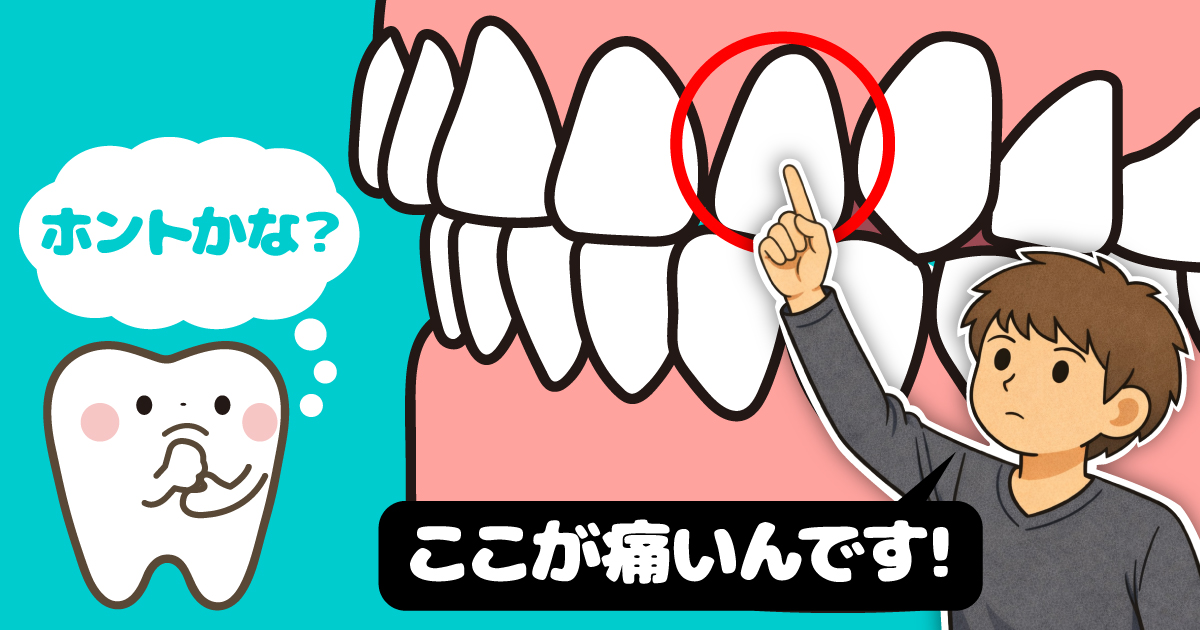

◆上下でズレることも?

痛みの場所が食い違う理由

こうした感覚のズレは、

前歯よりも奥歯に行くほど

起こりやすいことがわかっています。

歯を刺激してどの歯に触れたか当てる実験では、

奥に行くほどその正解率は下がり、

前後3~5本の範囲で間違えてしまう人が

多くいました。

中でも第二大臼歯(前から7番目)では、

ひとつ手前の第一大臼歯と勘違いする人のほうが、

正解者よりも多いという結果がでています。

さらに、痛みが激しくなると

上下で痛みの場所を間違えることもあります。

これは上あごの神経と下あごの神経が

脳に向かう途中で合流するためで、

強い痛みの信号が送られると情報が混ざり合い、

正確な場所が判別できなくなってしまいます。

その結果、原因は下の歯なのに、

「上の歯がズキズキ痛む」

と感じてしまうことも少なくありません。

◆自己判断に頼らず、まずは詳しい検査から

痛みの原因が不明確なままの治療だと、

健康な歯を無駄に削ってしまうことにも

なりかねません。

そのため、歯科医師はすぐに治療に入らず、

まずは「痛みの発信源」を

突き止めることに全力を注ぎます。

「早く治してほしいのに…」

ともどかしく感じるかもしれませんが、

一連の検査は大切な歯を守るために

必要なプロセスです。

また、

「どこが痛いかうまく説明できない」

という場合でも、

原因の場所を一緒に探していきますので、

安心してご来院ください。

タニダ歯科医院

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1-10-5

TEL:0797-61-2000

URL:https://www.tanidashika.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CUn1zmeIAnWtEAE