タニダ歯科医院について

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

その薬、抜歯の前に止めなくて大丈夫?ver2

2025/07/24

こんにちは。歯科医師の西田です。

夏休みが目前ですね。

皆さまは夏期休暇のご予定は立てられましたか?

さて、今日のお題は、「その薬、抜歯の前に止めなくて大丈夫?」です。

以前は、抜歯の前に内科の先生に相談して、止めて頂くお薬がありました。

しかし、この頃ではお薬を止めることによる弊害を防ぐために、

止めずに抜歯をすることもあります。

今日は、そのようなお薬、骨粗鬆症薬についてのお話です。

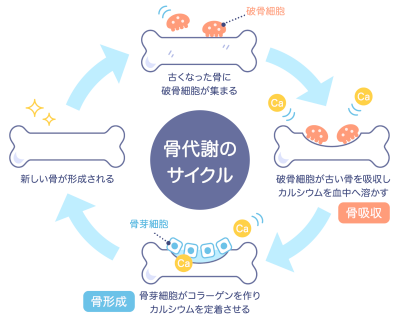

超高齢化社会を迎え、骨粗鬆症の適切な治療により高齢者の骨折を予防するために、

現在、さまざまな治療薬が使われています。

骨粗鬆症治療は長期にわたるため、骨の吸収を抑えることで

骨を強くする薬剤「骨吸収抑制剤」を使用する機会が多いようです。

この「骨吸収抑制剤」を使用している場合、

歯科での治療で「顎骨壊死」という副作用のお話しを聞くことがあり、

不安になることがあるかもしれません。

「顎骨壊死」への対応策として、骨吸収抑制薬関連顎骨壊死のポジションペーパー(方針書)が

2016 年に発表されましたが、その後も患者数は増加傾向であり、

予防や治療に関するエビデンスが蓄積してきたことから、2023年に新たなポジションペーパーが作成されました。

新しいポジションペーパーの概要は以下のようです。

①顎骨壊死発症の契機として歯性感染症を重視

以前は抜歯などの外科処置がきっかけとなり、顎骨壊死が起こると考えられていました。

ところが、最近の考え方では、「歯周病や根尖病変などの炎症性歯科疾患があることがリスク」であり、

「抜歯は顎骨壊死の発症を促すのではなく、顎骨壊死を顕在化させる」と考えられるようになりました。

歯周病や深い虫歯のため、歯茎や歯の周りの骨で炎症が起きていることが、顎骨壊死のきっかけとなると考えられるようになりました。

②原則として抜歯時に骨吸収抑制薬を休薬しないことを提案

抜歯前2-3カ月間の低用量ビスホスホネートの休薬でもビスホスホネート関連顎骨壊死の発症が

有意に減少しなかったことや、骨吸収抑制休薬による待機期間中に顎骨骨髄炎や顎骨壊死が進行するリスク、

また骨粗鬆症性関連骨折のリスクが上昇することより、現状においては休薬の有用性は示されませんでした。

要は、骨粗鬆症薬の使用を止めても顎骨壊死は起こることがあり、薬の休薬により骨折のリスクが上がり、

健康な生活が損なわれる可能性があることが、示されたのです。

一部のハイリスク症例を除いて、「原則として抜歯時に休薬は不要」と考えられております。

③医歯薬連携の充実を図り、骨吸収抑制薬投与開始前に歯科の受診を強く推奨

医科と歯科の連携は今や不可欠です。

医科の先生と連携を取って治療を進めさせて頂きます。

お口の中を清潔に保つことにより顎骨壊死のリスクは低下することがわかっており、

虫歯があったりして抜歯などの治療が必要な人には、骨粗鬆症薬の開始前に歯科で治療を行うことが大切です。

また、骨吸収抑制剤の治療中に抜歯が必要となった場合、基本的にはお薬の中止は不要と考えられています。

投薬前のみの医科歯科連携ではなく、投与中の密な医科歯科連携と口腔衛生管理も行っていきます。

以下のお薬は顎骨壊死に関連が強いと言われています。是非私たちにお知らせ下さい。

• ビスホスホネート

ゾメタ®、アレディア®、テイロック®、フォサマック®、ボナロン®、アクトネル®、ベネット®、ビスフォナール®

ボノテオ®、リカルボン®、ボンビバ®

• デノスマブ(抗RANKL抗体製剤)

ランマーク®、プラリア®

• ロモソズマブ

イベニティ®

その他、抗がん剤、分子標的治療薬など

「顎骨壊死」の確率は1万人~10万人に数人と極めて低い頻度です。

リスクを恐れて骨粗鬆症の治療を中止するのは患者様にとって不利益が大きいと考えられています。

決して自分判断で骨粗鬆症の治療を中断しないようにお願いします。

また、口腔内の定期的なクリーニングを行うことで顎骨壊死の発症リスクは低下しますので、

治療終了後も歯科の定期検診は続けて頂きたいと思います。

入れ歯について⑤

2025/07/10

こんにちは。

訪問歯科医師阿部です。

今回は、入れ歯(特に、総入れ歯のように

大きな入れ歯)の制作手順について

ご説明したいと思います。

1. お口の中の検査

まずはしっかりお口の中の検査を

行います。

残存歯の状態や、欠損(歯のない)部分の

粘膜の状態、その下のあごの骨の状態等、

入れ歯作成のための様々なポイントを

確認します。

虫歯や歯周病についても診査し、

治療が必要な場合は、入れ歯を作る前に

行うことが一般的です。

2. お口の中の型どり

既製のトレー(型枠)で、お口の

中の型どりを行います。

既製のトレーが合わないときや、

より精密な入れ歯を作るときは、

一回目に取った型を使って患者様の

お口に合ったトレー(=個人トレー)を

つくります。そして、この「個人トレー」

を使って、入れ歯を作るための二回目の

型どりをするのです。

ちなみに、欠損が片側にしかない

場合でも、上下とも型どりをします。

そして、型どりがおわったら、型に石膏

を流し、模型を作ります。

3. かみ合わせを取る

模型をもとに作られた咬合床(入れ歯

の原型のようなもの)を用いて、上下の

咬み合わせを取っていきます。

かみ合わせが不安定な方の場合は、

何度か確認することもあります。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4. 入れ歯(仮の入れ歯)の試適

これまでの工程をもとに、ろうでできた

土台に人口の歯を並べた「仮の入れ歯」

が完成します。

この仮の入れ歯を患者さんのお口に

にいれてもらい、装着感やかみ合わせ、

歯並びなどを確認します。

ろうに歯を並べているだけですので、

不具合があれば修正可能です。

歯の出具合などの見た目も、患者様

の好みに合うよう、ある程度修正

できますので、遠慮なく歯科医師に

相談してください。

5. 完成、装着

出来上がった入れ歯を装着します。

かみ合わせの不具合や、痛みなどあれば

調整します。

入れ歯の使用法、お手入れの方法など

についてもこの時に説明します。

6. 調整

入れ歯が完成したら治療終了でなく、

しっかり慣れて、問題なく使えるように

なるまで、調整が必要です。

また、定期的に検診に来ていただき、

お口の中の変化に合わせて

調整していく必要があります。

このように大きな入れ歯を作る

場合は、ある程度の回数と期間が

かかります。

しかし、患者様のお口にあった

入れ歯を作るためには、どの工程も

重要なのです。

そのため大きな入れ歯の場合、

作製に2か月程かかることもあります。

よい入れ歯を作るためですので、

ご理解頂きますようお願い致します。

親知らずの抜歯について

2025/07/03

こんにちは。歯科医師の毛利です。

今年の4月から勤務しております。

以前は市中病院の口腔外科にて勤務しておりました。どうぞよろしくお願いいたします。

日に日に暑さが増していますね。こまめな水分補給で熱中症には十分ご注意ください。

今回は「親知らず(智歯)の抜歯」についてお話しします。

親知らずは10歳頃から顎の骨の中で形を作り始め、18〜20歳頃に生えてくることが多い歯です。

第三大臼歯とも呼ばれますが、そもそも親知らずが存在しない「先天性欠如」の方も多く、

上下左右4本すべて揃っている方は日本人の約36%といわれています。

生えてくる時期が遅いため、スペースが足りずに斜めに生えたり歯ぐきに埋まったりすることがあります。

一部だけ見えているのを「半埋伏」、完全に歯ぐきの中にある状態を「完全埋伏」と呼びます。

(半埋伏状態)

半埋伏の親知らずは清掃が難しく、汚れがたまりやすいため、長時間汚れが溜まることで腫れや膿が出る

「智歯周囲炎」を起こすことがあります。

20〜30代に多く見られますが、高齢の方にも発症する場合があります。悪化すると顔が腫れたり、

口が開きにくくなったり、炎症が首や胸に広がると命に関わることもあります。

また、親知らずだけでなくその手前の歯(第二大臼歯)まで虫歯や歯周病になることがあります。

歯科医院での洗浄や抗生物質の服用で症状が治まる場合もありますが、

原因である親知らずがそのままの場合は再度痛みや腫れが生じる可能性が高いです。

腫れ、痛み、手前の歯のトラブルが予想される場合は、長い目で見ると抜歯しておくことをお勧めします。

抜歯を検討する場合は手前の歯が無事なうちが望ましいです。

また、若いうち(20代)の抜歯の方が骨に柔軟性があるため抜きやすく、

痛みや腫れが生じにくいと言われています。

当院では全身疾患の有無や服用中のお薬についてなど確認した後、レントゲン・CT撮影を行い、

副鼻腔や下顎神経と親知らずとの位置関係を把握し、当院で抜けるのか、

もしくは大学病院口腔外科へ紹介し抜いてもらう必要があるかを歯科医師が判断します。

当院で抜く場合、後日ご予約していただきしっかりとお時間を確保し、

抗生剤を服用して炎症を抑えてから抜歯という流れになります。

親知らずの状態によっては当院に在籍している口腔外科の専門医に抜歯を依頼することもあります。

歯根と神経が重なっている場合、2〜3%の頻度で知覚鈍麻が起きる可能性があると言われています。

知覚麻痺・知覚鈍麻は多くの場合は自然に治癒しますが、神経のダメージが回復するには時間がかかるため、

数ヶ月〜1年程度の時間がかかる場合があります。

親知らずがまっすぐ生えており清掃が可能な場合は抜く必要はありません。

将来入れ歯を使用することになった際に、バネをかける歯として親知らずを利用することが有効な場合もあります。

他の歯を抜かないといけなくなった場合、条件がそろえば移植に使える可能性もありますので、

歯科医師に相談してください。

(親知らずが正常に生えている状態)