タニダ歯科医院について

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

入れ歯について⑤

2025/07/10

こんにちは。

訪問歯科医師阿部です。

今回は、入れ歯(特に、総入れ歯のように

大きな入れ歯)の制作手順について

ご説明したいと思います。

1. お口の中の検査

まずはしっかりお口の中の検査を

行います。

残存歯の状態や、欠損(歯のない)部分の

粘膜の状態、その下のあごの骨の状態等、

入れ歯作成のための様々なポイントを

確認します。

虫歯や歯周病についても診査し、

治療が必要な場合は、入れ歯を作る前に

行うことが一般的です。

2. お口の中の型どり

既製のトレー(型枠)で、お口の

中の型どりを行います。

既製のトレーが合わないときや、

より精密な入れ歯を作るときは、

一回目に取った型を使って患者様の

お口に合ったトレー(=個人トレー)を

つくります。そして、この「個人トレー」

を使って、入れ歯を作るための二回目の

型どりをするのです。

ちなみに、欠損が片側にしかない

場合でも、上下とも型どりをします。

そして、型どりがおわったら、型に石膏

を流し、模型を作ります。

3. かみ合わせを取る

模型をもとに作られた咬合床(入れ歯

の原型のようなもの)を用いて、上下の

咬み合わせを取っていきます。

かみ合わせが不安定な方の場合は、

何度か確認することもあります。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4. 入れ歯(仮の入れ歯)の試適

これまでの工程をもとに、ろうでできた

土台に人口の歯を並べた「仮の入れ歯」

が完成します。

この仮の入れ歯を患者さんのお口に

にいれてもらい、装着感やかみ合わせ、

歯並びなどを確認します。

ろうに歯を並べているだけですので、

不具合があれば修正可能です。

歯の出具合などの見た目も、患者様

の好みに合うよう、ある程度修正

できますので、遠慮なく歯科医師に

相談してください。

5. 完成、装着

出来上がった入れ歯を装着します。

かみ合わせの不具合や、痛みなどあれば

調整します。

入れ歯の使用法、お手入れの方法など

についてもこの時に説明します。

6. 調整

入れ歯が完成したら治療終了でなく、

しっかり慣れて、問題なく使えるように

なるまで、調整が必要です。

また、定期的に検診に来ていただき、

お口の中の変化に合わせて

調整していく必要があります。

このように大きな入れ歯を作る

場合は、ある程度の回数と期間が

かかります。

しかし、患者様のお口にあった

入れ歯を作るためには、どの工程も

重要なのです。

そのため大きな入れ歯の場合、

作製に2か月程かかることもあります。

よい入れ歯を作るためですので、

ご理解頂きますようお願い致します。

親知らずの抜歯について

2025/07/03

こんにちは。歯科医師の毛利です。

今年の4月から勤務しております。

以前は市中病院の口腔外科にて勤務しておりました。どうぞよろしくお願いいたします。

日に日に暑さが増していますね。こまめな水分補給で熱中症には十分ご注意ください。

今回は「親知らず(智歯)の抜歯」についてお話しします。

親知らずは10歳頃から顎の骨の中で形を作り始め、18〜20歳頃に生えてくることが多い歯です。

第三大臼歯とも呼ばれますが、そもそも親知らずが存在しない「先天性欠如」の方も多く、

上下左右4本すべて揃っている方は日本人の約36%といわれています。

生えてくる時期が遅いため、スペースが足りずに斜めに生えたり歯ぐきに埋まったりすることがあります。

一部だけ見えているのを「半埋伏」、完全に歯ぐきの中にある状態を「完全埋伏」と呼びます。

(半埋伏状態)

半埋伏の親知らずは清掃が難しく、汚れがたまりやすいため、長時間汚れが溜まることで腫れや膿が出る

「智歯周囲炎」を起こすことがあります。

20〜30代に多く見られますが、高齢の方にも発症する場合があります。悪化すると顔が腫れたり、

口が開きにくくなったり、炎症が首や胸に広がると命に関わることもあります。

また、親知らずだけでなくその手前の歯(第二大臼歯)まで虫歯や歯周病になることがあります。

歯科医院での洗浄や抗生物質の服用で症状が治まる場合もありますが、

原因である親知らずがそのままの場合は再度痛みや腫れが生じる可能性が高いです。

腫れ、痛み、手前の歯のトラブルが予想される場合は、長い目で見ると抜歯しておくことをお勧めします。

抜歯を検討する場合は手前の歯が無事なうちが望ましいです。

また、若いうち(20代)の抜歯の方が骨に柔軟性があるため抜きやすく、

痛みや腫れが生じにくいと言われています。

当院では全身疾患の有無や服用中のお薬についてなど確認した後、レントゲン・CT撮影を行い、

副鼻腔や下顎神経と親知らずとの位置関係を把握し、当院で抜けるのか、

もしくは大学病院口腔外科へ紹介し抜いてもらう必要があるかを歯科医師が判断します。

当院で抜く場合、後日ご予約していただきしっかりとお時間を確保し、

抗生剤を服用して炎症を抑えてから抜歯という流れになります。

親知らずの状態によっては当院に在籍している口腔外科の専門医に抜歯を依頼することもあります。

歯根と神経が重なっている場合、2〜3%の頻度で知覚鈍麻が起きる可能性があると言われています。

知覚麻痺・知覚鈍麻は多くの場合は自然に治癒しますが、神経のダメージが回復するには時間がかかるため、

数ヶ月〜1年程度の時間がかかる場合があります。

親知らずがまっすぐ生えており清掃が可能な場合は抜く必要はありません。

将来入れ歯を使用することになった際に、バネをかける歯として親知らずを利用することが有効な場合もあります。

他の歯を抜かないといけなくなった場合、条件がそろえば移植に使える可能性もありますので、

歯科医師に相談してください。

(親知らずが正常に生えている状態)

歯ぐきにできる硬いコブ「骨隆起」とは?

2025/07/02

こんにちは。院長の谷田です。

7月はスイカが旬の時期です。

スイカの種はとても硬く

噛むと違和感がありますが、

そのまま食べてしまっても

健康上は問題ないとされています。

実は、お口の中でも

硬いけれども体に害はない膨らみが

できることがあります。

◆これは病気?硬い膨らみの正体

「舌で歯ぐきをなんとなく触ってみたら、

硬いコブのようなものができていた」

という経験はありませんか。

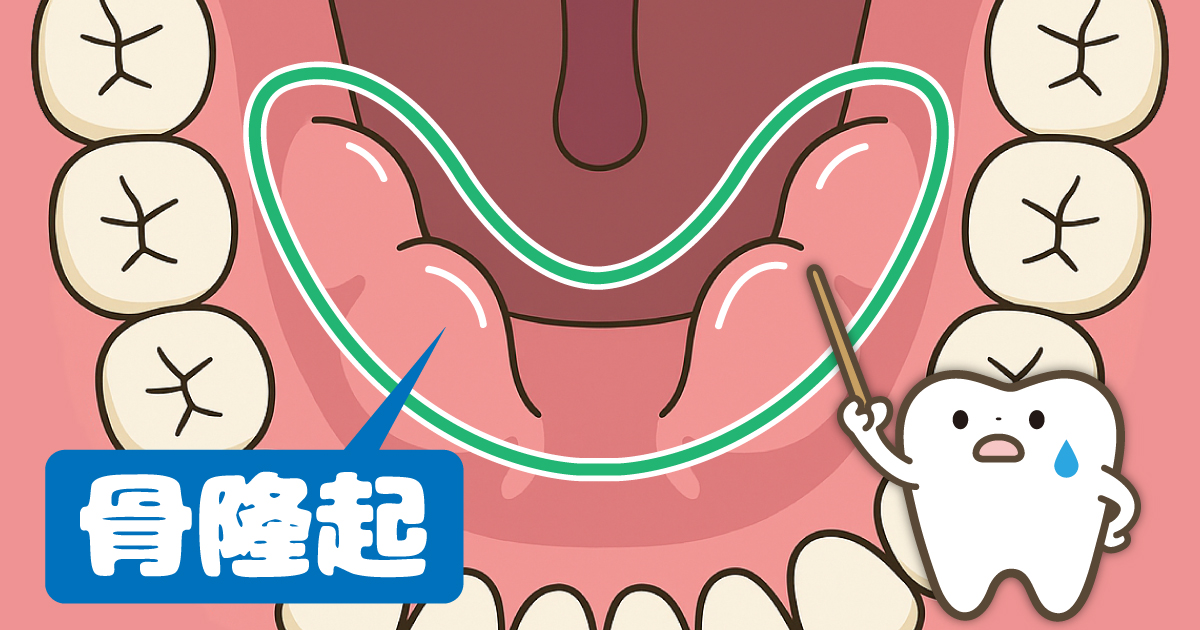

このような歯ぐきにできる骨の膨らみを、

「骨隆起(こつりゅうき)」といいます。

骨隆起は、

主に下あごの内側(舌側)の小臼歯のあたりや、

上あごの内側の中央部によく見られます。

この骨の膨らみは急にできるものではなく、

長い年月をかけて

ゆっくりと大きくなっていくため、

「気づいたらいつの間にかできていた」

ということも少なくありません。

ふと気づいた異変に

「これってお口の病気?」

と不安になるかもしれませんが、

骨隆起はあごの骨の形が変化したもので、

基本的に体に害はありません。

◆骨隆起ができる原因

「なぜ、こんなふうに骨が盛り上がるの?」

と気になる方も多いと思いますが、

実は骨隆起のはっきりとした原因は

まだわかっていません。

今のところ、

「遺伝的な要因」や「噛む力の刺激」などが

関係しているといわれています。

噛む力の要因として代表的なものが、

歯ぎしり・食いしばりです。

強い噛みしめが続くと、

その刺激にあごの骨が反応し、

少しずつ盛り上がると考えられています。

骨隆起そのものは病気ではないため

治療の必要はありませんが、

「入れ歯が当たって痛い」

「発音がしづらい」

など、日常生活に支障をきたす場合は、

外科的に取り除くこともあります。

◆違和感があれば歯科で状態の確認を

骨隆起そのものに問題はなくとも、

関連する症状には注意が必要です。

骨隆起が生じた部分は歯肉が薄いため、

硬い食べものによって傷つきやすく、

痛みを感じることがあります。

また、骨隆起の原因のひとつとされる

歯ぎしり・食いしばりは、

歯やあごの関節に強い負担がかかります。

放置すると深刻な影響を与えることもあるため、

専用のマウスピース(ナイトガード)などで

対策することが大切です。

そして、歯ぐきの膨らみは

骨隆起だけでなく、ほかの病変が

疑われることもあります。

お口の中の違和感や痛み、

見た目の変化がご心配な方は

お気兼ねなく当院へご相談ください。

タニダ歯科医院

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1-10-5

TEL:0797-61-2000

URL:https://www.tanidashika.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CUn1zmeIAnWtEAE

ウォーキングブリーチについて

2025/06/26

こんにちは歯科医師の法貴です

急に暑くなり、中々体が暑さに慣れないとこで次は雨の日が続きとなんとも言えない日が続いていますが、

皆様体調管理にはお気をつけてください。

さて今回はウォーキングブリーチと呼ばれる歯を白くする治療についてです。

ウォーキングブリーチとは、歯の神経(歯髄)をすでに取り除いた歯、

つまり「失活歯(しっかつし)」が変色した場合に行う歯の内側からのホワイトニング治療です。

特に前歯など見た目が気になる場所に用いられ、自然な白さを取り戻すことができます。

治療の流れ

① 診査・診断

まず、変色の原因や歯の状態を確認します。過去の根管治療(神経の治療)が適切に行われているか、

歯に亀裂がないかなどをX線などで確認します。根管内に感染があれば、再治療が必要です。

② 歯の裏側に穴を開ける

歯の裏側(舌側)から小さな穴を開け、ホワイトニング薬剤を入れるスペースを作ります。

このとき、神経があった空間(歯髄腔)も清掃します。

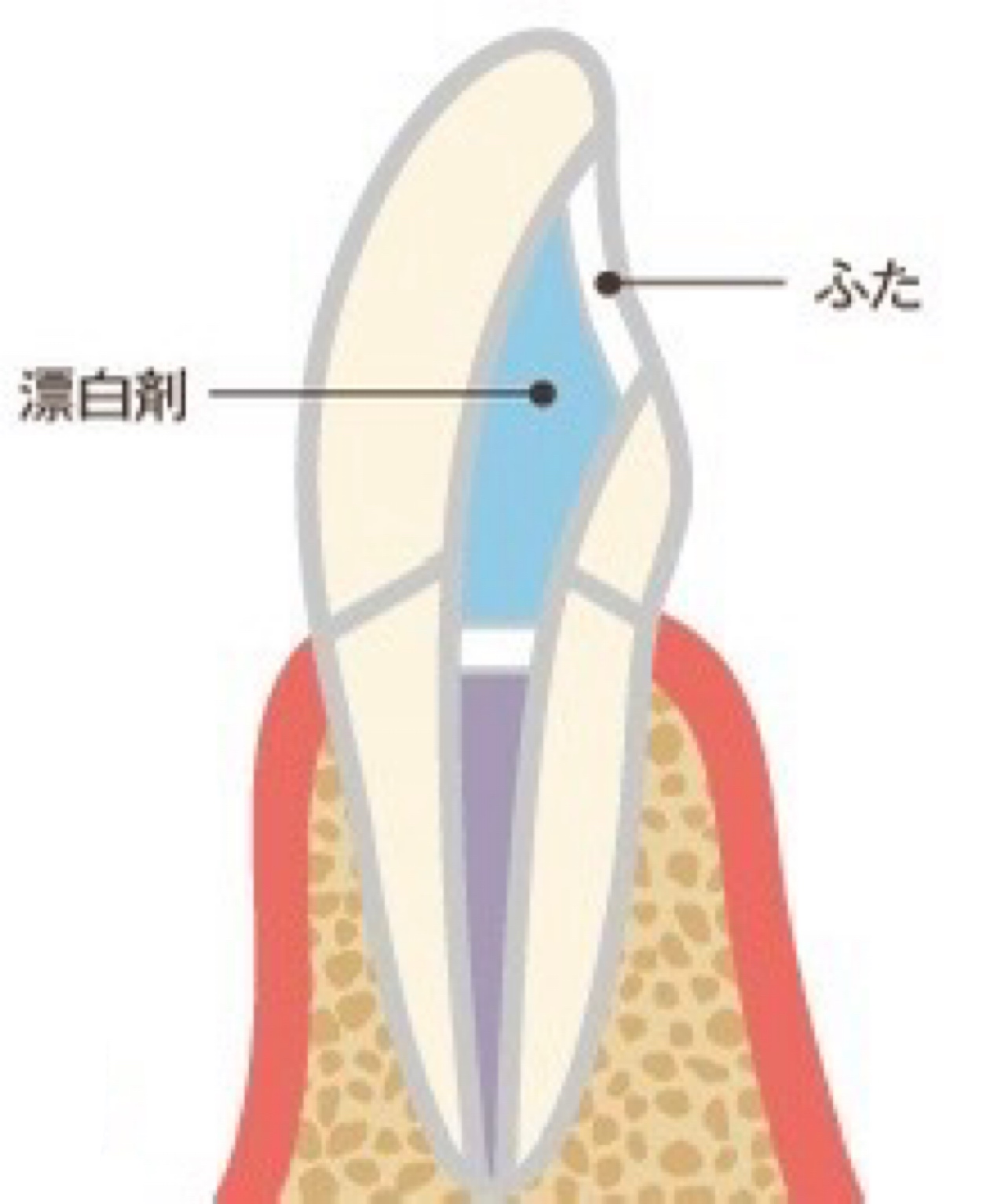

③漂白薬の注入

保護層の上に過ホウ酸ナトリウム(Na₂BO₃・H₂O₂)と過酸化水素(H₂O₂)を混ぜた漂白剤を入れます。

これが変色の原因である内部の色素に作用して歯を白くします。

④一時的な封鎖

薬剤を入れた後、仮のふた(テンポラリーセメント ベースセメントなど)をして歯を封鎖します。

この状態で患者さんは日常生活を送ることができます。

⑤経過観察・薬剤交換

1週間~10日ほど経過を見て、必要に応じて薬剤を交換します。これを数回繰り返して、希望の白さに近づけます。通常2~4回程度で満足のいく効果が得られます。

⑥最終的な修復

歯が十分に白くなったら、漂白剤を除去し、内部をよく洗浄します。その後、コンポジットレジンなどで穴を永久的にふさぎ、治療は終了です。

注意点

神経が残っている歯(生活歯)には適応できません。

漂白効果は永久ではなく、時間とともに色が戻る場合もあります。

ウォーキングブリーチは、神経を失った歯の自然な白さを取り戻すための治療法で、見た目の改善に非常に効果的です。

歯の状態や変色の程度によって回数や効果は異なるため、専門的な診断と適切なフォローアップが欠かせません。

歯の変色が気になる方は、一度相談してみてください。